Le vocable anglais « plantation » signifie « habitation » en français, pourtant, une abusive généralisation a appliqué ce terme « plantation » emprunté à l’anglais, à l’empire colonial français des XVIIe-XIXe siècles, où il s’est substitué au terme « habitation » pour désigner une exploitation agricole tropicale, ayant eu plus ou moins la durée du système esclavagiste .

Augustin Cochin définissait ces plantations comme « des prisons sans muraille, des manufactures odieuses produisant du tabac, du café, du sucre, et consommant des esclaves » .

Le concept heuristique d’économie de plantation a été inventé par les économistes et sociologues imprégnés de marxisme et d’anticolonialisme, afin de modéliser une économie et une société qui ont, dans les temps modernes, appliqué une forme d’exploitation capitaliste au monde colonial tropical et n’ont pu fonctionner que grâce à l’esclavage. L’économie de plantation est à la base de ce que l’on appelle le premier capitalisme marchand mondialisé (1450-1804), qui se déploie dans le monde colonial, par opposition au capitalisme industriel (1750-1975), édifié dans les pays d’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord, d’une partie de l’Asie, désignés aujourd’hui comme « le Nord ».

Le « fait social total » que constitue la plantation en termes de structure foncière (unité agricole de grande superficie, qui tend vers la monoculture), de structure industrielle (transformation d’une production destinée à l’exportation vers la métropole), détermine une économie hautement intégrée à la sphère financière, et fonctionne avec un endettement croissant des planteurs générant une prise de contrôle par les négociants et leurs bailleurs. Elle s’accompagne d’une structure sociale très rigide – « le planteur latifundiste en haut et l’esclave africain au-dessous » – car la prédominance de la grande propriété s’accompagne de la promotion du critère ethnique (« racial » disait-on alors) dans le cadre de systèmes esclavagistes puis post-esclavagistes. L’esclave de plantation, originellement livré par la traite, présente toutes les caractéristiques du prolétaire et du travail dépendant, à l’exception de la liberté et du salariat… Car c’est sur la plantation/habitation qu’apparaît l’accumulation primitive du prolétariat et l’invention de ses modes de contrôle. La première classe ouvrière du capitalisme est noire, et la plantation/habitation est le laboratoire de la grande fabrique.

Un tel système est mis en cause, à partir de la fin du XVIIIe siècle, pour des raisons aussi bien morales qu’économiques. L’abolition de l’esclavage à l’ordre du jour doit permettre la modernisation de la plantation coloniale par l’adoption de machines, et la mise en place d’un salariat plus productif – dont la question est de savoir si l’on pourra le contraindre…

Le mot anglais plantation désigne d’abord, de façon générale, l’installation de colons outre-mer, quel que soit leur rapport au sol et le mode d’exploitation, puis la grande exploitation agricole coloniale. Il s’applique en premier lieu aux exploitations américaines dont les propriétaires, formatés par la foi protestante, voyaient dans leur réussite matérielle un signe de l’élection divine, fût-ce au prix de l’asservissement d’autres êtres humains. Dans le monde colonial français, singulièrement à Bourbon située aux antipodes du monde anglo-saxon, les premiers habitants-exploitants, bien loin de penser devoir quoi que ce soit à la métropole ou à Dieu, expriment plutôt un sentiment de propriété exacerbé, une identité affirmée, tentant le plus possible d’échapper à l’œil et au bras de la Compagnie des Indes, de se garder de ses filets, de ses « gobes » dirait-on en créole…

Le mot français « plantation » en effet ne désigne à l’origine que le fait de mettre en terre des graines ou des plants. A vrai dire, le couple terminologique « habitation-plantation » est propre au français. En français, une telle dualité suppose que la réalité de « l’habitation », le fait de s’installer, d’habiter une terre pour y vivre loin de l’autorité absolue – celle qui enferme alors les fous dans les asiles, les gueux dans les hospices, qui ségrégue les protestants par la révocation de l’Edit de Nantes et les esclaves par le Code noir (ces deux législations en 1685…) – a précédé le fait de produire quelque produit agricole que ce soit en vue d’exportation vers une métropole, dans le cadre d’une économie d’emblée extravertie. A Bourbon – et moindrement dans le monde colonial français – le foyer de peuplement, d’exploitation et de culture est l’habitation.

Sans doute au début de la colonisation, l’unité sociale de base a-t-elle été un habitat temporaire, qui correspond à une première forme d’économie de prédation, abris de fortune légers, dont le type est l’ajoupa, le boucan ou la cayenne. Mais l’installation d’une autorité permanente – la Compagnie des Indes, puis l’Administration royale (1767) – amène les premières attributions de concessions qu’il y a obligation à défricher et à habiter (1713, ordonnance royale de Marly). Dès lors, le terme « habitation » désigne dans l’océan Indien, comme dans l’Atlantique, l’unité d’échange, de production et de communication de la civilisation créole. Cette « habitation » primitive est un ensemble structuré à vocation autarcique. Elle comprend d’une part « l’emplacement », où sont édifiées la demeure du concessionnaire, les dépendances nécessaires à la vie quotidienne et à l’exploitation (cuisines, réserves, argamasses à café et godons – aux Mascareignes seulement – magasins, hangars) et les cases des esclaves. Dans la proximité immédiate se trouve un jardin potager/verger qui sert à la production de vivres. Plus loin les savanes où paissent le bétail, les bois debout, les friches. Toutefois, le découpage radial du sol effectué depuis la mer (du « battant des lames » en aval au « sommet des montagnes » en amont), favorise naturellement l’acheminement des productions vers le littoral et indique que, tournant le dos à l’intérieur des terres, l’exploitation marque de ce fait son lien avec la métropole. Sur ces défrichés apparaît un habitat sédentaire orienté vers l’agriculture. C’est la cabane « de bois équarri » de Regnault, dont le modèle se répand : on en compte 15 à 20 dès 1672. Sur un soubassement en pierres et terre battue, ces cases de madriers et de bois équarris sont couvertes de bardeaux de bois ou de feuilles de palmistes.

Selon le témoignage d’Antoine Boucher (1720), « il ne faut pas moins abattre 7 à 800 palmistes pour couvrir une case, lorsqu’elle est un peu grande »… Edifiées par des charpentiers venus de diverses régions de France, ces maisons de pans de bois réalisées en matériaux locaux, s’inspirent aussi de l’expérience du Fort-Dauphin de Madagascar. Cet habitat préfabriqué peut être démonté par les pionniers qui remontent dans leur nouvel emplacement les « bois » de leur case. En 1738, lorsque Mahé de La Bourdonnais transfère la capitale de Saint-Paul à Saint-Denis, la petite bourgade se compose d’environ 100 maisons construites en bois, à l’exception de celle du Gouverneur et de quelques autres qui sont en pierre.

Dans la seconde décennie du XVIIIe siècle, la nature des habitations change car la Compagnie des Indes impose la culture du café. En août 1735, un recensement des personnes vivant dans chacun des quatre quartiers (Saint-Paul, Saint-Denis, Sainte Suzanne, Saint-Louis) habitation par habitation fournit le total de 1873 blancs dont 430 propriétaires ; sur ces 430 propriétaires, 347 cultivent effectivement la terre, avec 7664 esclaves, soit 17,8 esclaves par propriétaire. Mais en moyenne, la superficie réellement cultivée est beaucoup plus faible : 12,87 ha à Saint-Paul, 10,61 ha à Saint-Denis, 10,87 ha à Sainte-Suzanne, 4,16 ha à Saint-Louis ! Sur ces 347 habitants, 95 % (329) cultivent le café, généralement associé aux cultures vivrières : dès cette époque, on note l’absence de monoculture que l’on relèvera un siècle plus tard avec les plantations de canne à sucre.

Le modèle imposé par la Compagnie commande l’extension progressive des surfaces complantées de café et l’importation accélérée d’esclaves : de 1729 à 1733, déjà près de 3500 esclaves sont débarqués à Bourbon qui – telles les autres îles – fonctionne comme un piège à esclaves . Sur les 329 planteurs de café, 116 utilisent plus de 20 esclaves. Dès 1735, l’essentiel de la production de café est aux mains d’un petit nombre de grands planteurs : 6 % des producteurs fournissent à peu près 48 % de la production totale, en employant en moyenne 58 esclaves par habitation. Peu à peu, les habitations caféières satisfont les critères de « l’économie de plantation » : des unités de production de grandes dimensions utilisant une main-d’oeuvre contrainte et non payée, une production destinée à l’exportation et protégée, une classe de planteurs peu nombreux en liaison avec des correspondants métropolitains, dotée d’un grand pouvoir politique et d’un statut social élevé . La Compagnie des Indes fonctionne comme une entreprise d’import-export et comme une banque et l’habitant, planteur et vendeur de café achète les produits qu’elle importe et lui emprunte des capitaux : l’économie locale est gouvernée par la logique du profit dans le cadre général d’un capitalisme commercial qui s’esquisse.

Toutefois à Bourbon, à la différence de la zone caraïbe, les habitations n’ont jamais occupé en totalité le territoire ni dominé l’espace social de façon impérieuse. Les « Hauts » sont demeurés pendant longtemps inviolés, et la nature « vierge » reste toujours proche, s’insinuant jusque dans les « Bas » par « la pente des ravines/Où l’onde et les oiseaux confondaient leurs chansons » , interrompant les versants cultivés par les incisions d’une flore primitive… Le fait que la ravine du Bernica ait été célébrée par Sand, Leconte de Lisle, Adrien de Gaudemar, Pooka (alias Alphonse Gaud) indique assez clairement les fissures du « fait total » de la plantation où se devine l’archétype de l’île tropicale sauvage…

Par ailleurs, les habitations de Bourbon se caractérisent par une présence sur place du maître, qui entretient une relation d’autorité, mais aussi de proximité avec les esclaves, au contraire de l’aire américaine où la représentation du maître par un gérant distancie sa relation avec les asservis.

Le pouvoir et le prestige de l’habitant enrichi par le café s’expriment symboliquement dans sa demeure, sa « case ». Avec le développement d’une grande architecture domaniale au XVIIIe siècle, la demeure de maître prend le nom de « grand’case » ou de « maison principale ». L’expression « maison de maître », par les sous-entendus qu’elle implique (maître s’opposant à esclave) est anachronique et non historique.

Avec l’essor du café, la case s’agrandit et s’embellit. Celle du poète Bertin à Sainte-Suzanne, sur un imposant soubassement de pierre, est abritée par une toiture de bardeaux percée de fenêtres en chien-assis.

Ces opulents planteurs s’incarnent dans la personne d’Henri-Paulin Panon Desbassayns (1732-1800), le petit-fils d’Augustin Panon (1664-1679) arrivé à Bourbon en 1689.

Dès 1761, Henri-Paulin signe sa réussite par la construction de trois demeures quasiment identiques, non en bois selon la tradition bourbonnaise, mais en dur, par crainte des « coups de vent ».

Cette image de bâtisseur, très prégnante dans les mentalités locales, connote l’action d’un homme qui revendique une identité créole forte – il se dit « étranger » en France, s’y laisse appeler « l’Africain » – mais s’est construit au travers de multiples réseaux, comme les autres familles dominantes de l’île, à un degré supérieur toutefois. D’abord le réseau des officiers du roi fréquentés au service en Inde : Guy Léonard de Bellecombe, premier gouverneur de La Réunion sous Pierre Poivre, Joseph Ferdinand Anasthase de Boistel, Claude Joseph Guignard de La Biolière, Louis Alexis Grillot de Poilly, Pierre Elie François Josset de La Parenterie, Antoine de Mellis, Benoît Mottet de La Fontaine, le baron de Saint-Mart, Thomas de Conway, officiers que Desbassayns retrouve à Paris lors de ses deux séjours . Puis les réseaux de la banque protestante, entretenant des directeurs aux commandes de la Compagnie des Indes, et promouvant les intérêts huguenots engagés à la fois dans les états du nord de l’Europe et les espaces lointains de l’Inde, voire de la Chine : en témoignent ses relations avec Louis Julien, son banquier, allié à Jacques Rilliet qui dispose d’établissements bancaires à Paris et en Suisse; avec les Admyrauld, largement engagés dans le commerce colonial et notamment la traite négrière. Ses déplacements en province dilatent les frontières du réseau de Louis Julien en France, par la rencontre de Lacombe, correspondant à Revel – place forte des intérêts huguenots – et des banquiers protestants Lys et Johnston à Bordeaux, à qui il apporte des lettres de change, signant l’étendue de circuits d’argent qui connectent Bourbon au commerce colonial de Genève, Londres ou Gênes et aux places maritimes via Paris. Enfin, le réseau de la Franc-maçonnerie, qui traduit cette maturation identitaire, sociale et politique des loges pratiquant un cosmopolitisme de l’entre-soi où l’on s’invite entre négociants, cultivateurs, parents et administrateurs, évitant de convier au temple les libres de couleur. Si l’on ne trouve pas d’affiliation d’Henry Panon aux loges réunionnaises ou mauriciennes, il dit avoir passé le grade de la maçonnerie écossaise « Rose Croix » le 26 juillet 1792, avoir été reçu comme officier du Grand Orient le 23 août de la même année.

Ces liens s’illustrent aussi dans une sociabilité locale construite autour de la parenté directe d’Henry Panon : les familles Varnier de La Gironde, Grayell, de Lanux, Leger, de La Selle, de La Biolière, Routier de Grandval, Delaunay, issues des espaces insulaires bourbonnais et mauriciens, entretiennent une solidarité familiale qui n’exclut pas la promotion d’avantages communs. L’étendue et l’efficacité du pouvoir du soldat devenu planteur s’expliquent donc par son inscription dans ces réseaux puissants et étendus. En aucune façon elles ne sont le fait d’un planteur isolé : la terre ne joue qu’un rôle secondaire dans cette prospérité, et le rapport à l’esclavage est loin d’en être l’élément déterminant. Ces collusions d’intérêts financiers, confessionnels, culturels et fraternels, liés notamment à la Compagnie des Indes, induisent aussi paradoxalement l’affirmation de son identité de créole. Cette élite blanche indianocéanique est à la fin du XVIIIe siècle mûre pour le pouvoir et désireuse d’assumer un destin politique. La Révolution et ses Assemblées coloniales pourront-elles fournir les clefs d’une émancipation communautaire étouffée par l’absolutisme colonial ?

Car la culture du café connaît des aléas : mévente, concurrence antillaise, baisse des prix, endettement et/ou ruine d’une partie des habitants. Il n’y a que 2,5 % des habitations caféières qui dépassent 100 ha vers 1775, et s’il existe au début du XIXe siècle à Bourbon une classe de grands planteurs (café, girofle, coton : 10 % des propriétaires possèdent 90 % des esclaves), leurs perspectives économiques sont peu encourageantes.

Mais ils vont profiter de la Révolution pour jouer un rôle politique ; ils dominent les premières et les dernières assemblées coloniales, même si leur suprématie est temporairement contestée à l’époque jacobine. Au bout du compte, la société coloniale constitue l’un des hauts lieux de la formation de l’idéologie nationale au cours de la période révolutionnaire. Il est vrai que certaines élites plantationnaires de l’île avaient caressé l’illusion d’une indépendance de Bourbon, lors d’un interminable feuilleton, de février 1799 à décembre 1800. Il s’agissait alors, en détachant Bourbon de la France, de la rapprocher de l’Angleterre, sans aller jusqu’à la sujétion. L’enjeu en était l’esclavage : la Révolution avait déjà tenté en vain d’en appliquer l’abolition (1794) dans les Mascareignes (1796), et l’on craignait qu’elle ne récidive, alors que les Anglais garantiraient le maintien du système servile, du moins selon des planteurs qui sous-estimaient la pugnacité et l’influence des abolitionnistes britanniques. Cependant Villèle, alors secrétaire et protégé de l’amiral de Saint-Félix en poste à l’Ile de France, avait fait avorter le projet , et la question fut réglée du reste en 1802 quand Bonaparte rétablit l’esclavage.

Dès lors cette classe de planteurs opère systématiquement une conversion de capital politique en capital économique et le passage d’un espace social à un autre, qui s’explique parce que le coût social en est très peu élevé, la transition facile, les gratifications immédiatement tangibles. Cette classe qui occupe désormais le champ économique continue à fonctionner en réseaux. La lignée d’Henri-Paulin Panon Desbassayns le confirme par ses alliances. Son fils Philippe, nommé Ordonnateur de La Réunion en 1817 puis, « commissaire inspecteur pour le roi » dans les Comptoirs de l’Inde en 1818, et fait baron de Richemont sous la Restauration, est aussi le rédacteur, avec l’appui de Villèle son beau-frère, de l’ordonnance du 21 août 1825, qui, en imposant le principe de nomination de tout responsable politique, accroit le contrôle de sa famille sur l’île.

Sa fille, Mélanie épouse Joseph, comte de Villèle, ministre puis Président du Conseil sous Louis XVIII et Charles X.

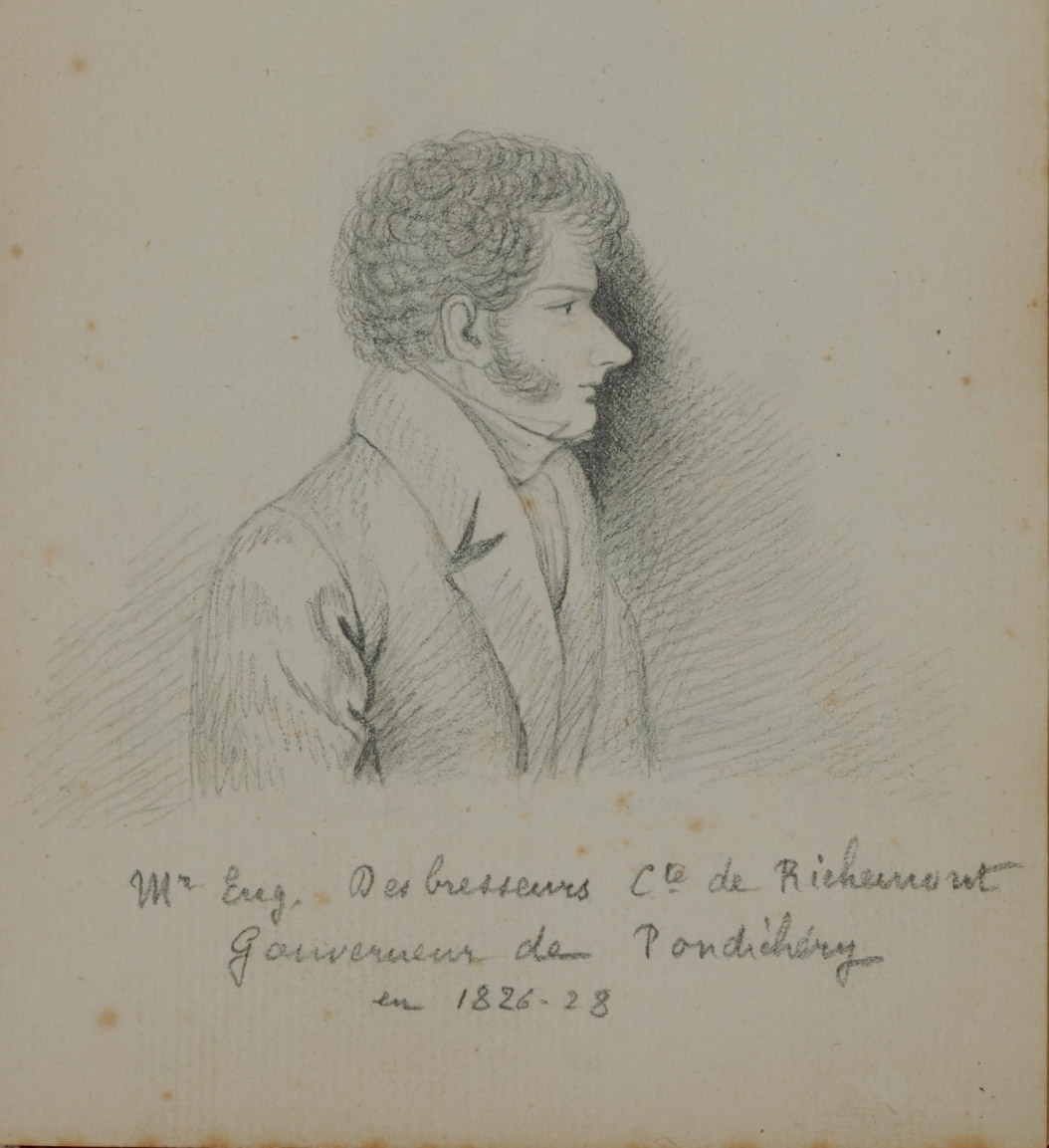

Par son intermédiaire, Eugène, sera nommé ordonnateur de Pondichéry en 1824 puis gouverneur de juin 1826 à 1829 . Le petit Montbrun, fils d’Henri-Paulin accède à une carrière de receveur général des finances et sera uni à la noblesse bordelaise.

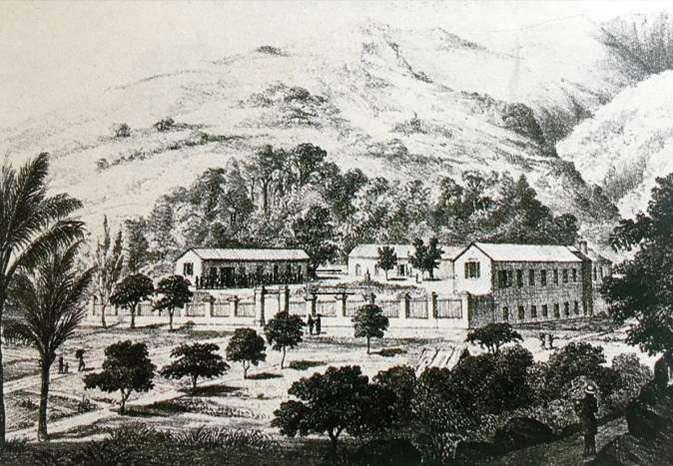

Musée de Villèle

Contrairement au café imposé par la Compagnie, le choix de l’économie sucrière est le fait des planteurs eux-mêmes poussés par l’appât du profit, d’autant plus qu’en Europe, la consommation connaît une croissance spectaculaire : 1 k par habitant/an 1822, 2,7 k par habitant/an en 1840. En 1823, 4 200 ha sont plantés en cannes à Bourbon, 25 300 ha en 1846. Exigeant, dès la coupe, des opérations de transformation importantes sous peine de perdre une grande partie de sa teneur en saccharose, la canne implique une industrialisation effective et des emprunts constants au progrès technique. La nouveauté de ce choix cultural, refusé à Bourbon à ses origines, signifie que les colons élargissent d’entrée le champ de leur action économique : ils se situent dans un rapport d’exportation vers la France hors de toute structure administrative – sinon la protection tarifaire ; dans la perspective d’une concurrence avec les colons antillais qui ont, sur eux, l’avantage de l’ancienneté et de l’expérience ; et dans le cadre d’une insertion dans la conjoncture nationale, voire mondiale du sucre. La mise en place de l’industrie sucrière est aussi la transposition dans le domaine économique de la question fondamentale qui agite alors l’intelligentsia Bourbonnaise : la question du rapport des puissants au pouvoir central, celle du statut de la classe des dirigeants, et par voie de conséquence, du territoire qu’ils mettent en valeur et dirigent.

La rupture qu’exige la mise en sucre s’opère par étapes avec l’abandon des modèles mauricien, antillais, dominguois, et la mise au point d’un modèle réunionnais qui se caractérise par une innovation unique dans le monde du sucre : le choix par Charles Desbassayns, dès 1817, de la machine à vapeur (machine anglaise de marque Fawcett, au Chaudron) pour actionner le moulin à cannes.

Ce recours à l’innovation – extérieure ou locale – se poursuit par la mise au point de la batterie Gimard, de la « batterie coloniale » de Wetzell avec ses presses à écumes, filtres, rotateurs, puis l’adoption des turbines et cuites au vide.

Produire du sucre, mais au-delà, devenir sucrier, nécessite chez ces habitants jadis routiniers de nouvelles compétences : approfondir le « savoir de la terre », jusque-là empirique et qui prend une dimension scientifique (observations météorologiques et pédologiques ; mise au point d’une méthode de culture de la canne et relance de la culture du manioc qui devient « la base de la nourriture des esclaves » par Joseph Desbassayns) ; comprendre les exigences professionnelles et opérer des choix techniques innovants ; s’approprier l’esprit d’entreprise, qui assimile, pour J.-B. Say par exemple, l’entrepreneur à l’acteur principal du progrès des sociétés, par la combinaison des facteurs de production alors que la possession des capitaux est secondaire. La seule compétence que ces sucriers ont du mal à acquérir est la compétence gestionnaire : certains ont mal géré leur crédit, cédant à une frénésie d’achats et d’emprunts, perdant tout contact avec le réel, comme Abadie, de La Serve, Despeissis, Pignolet, Mlle Lagourgue, surtout Joseph Desbassayns…

La réussite globale de Charles Desbassayns et de son clan familial, qui amène l’interconnexion des espaces techniques indianocéanique, antillais, et européen, opère la mise en place d’un véritable espace technique Bourbonnais cohérent et dynamique en assurant la diffusion de l’innovation auprès des autres sucriers de l’île. Les Desbassayns ouvrent en effet largement leurs sucreries aux habitants afin qu’ils imitent leurs équipements ou s’en inspirent.

Une telle « sociabilité technique » est rendue possible par les multiples alliances matrimoniales qui ont précédé le sucre, mais qu’il a encore renforcées. Pour mieux signifier l’alliance, la majorité des mariages sont conclus sous le régime de la communauté : « Le mariage est l’alliance de deux beaux-pères » , et à Bourbon, les unions célébrées dans le milieu du sucre ne dérogent pas à cette règle. L’alliance matrimoniale joue un rôle déterminant, au moins au début de la période où l’intensité capitalistique est faible, d’autant plus que les habitants savent parfaitement repérer des compétences qui pouvaient leur être utiles chez de futurs gendres. De Chateauvieux, recruté en 1830 par les Desbassayns (et petit-fils de François Nion, déjà régisseur de Mme Desbassayns depuis 1814), devient rapidement le gendre de Charles, et ce descendant de petit aristocrate ruiné par la Révolution aguerri à la gestion sucrière en métropole, inaugure une carrière de créateur d’usines (en particulier à Vincendo), avant de gérer son propre domaine aux Colimaçons.

Renforcés socialement pendant toute la première moitié du XIXe siècle, les sucriers de Bourbon trouvent leur habitat naturel plutôt à la campagne, sur leurs habitations, au milieu des prenants travaux du sucre, et des nébuleuses de parentèles et d’amitiés qui constituent les réseaux de leur vie sociale, mondaine et professionnelle. Joseph Desbassayns vit sur son habitation du « Grand Hazier », comme sur les leurs ses voisins Sicre de Fontbrune, Lescouble, le docteur Brun, Mme Dioré, ou Mme de Villentroy, Périchon de Sainte-Marie. Charles Desbassayns habite une case qu’il a fait construire sur son habitation du Chaudron. A Basse-Terre, Saint-Pierre, la maison Deheaulme construite au milieu d’un verger de manguiers, proche de la sucrerie, est mise en valeur et en scène, sur une terrasse précédée de quatre bassins emplis de l’eau du bienfaisant canal Saint-Etienne. Cet ancrage rural montre assez qu’à la différence des Antilles, les sucriers de Bourbon sont des résidents, non des absentéistes.

A partir des années 1830, les sucriers – désormais principaux animateurs de « l’économie de plantation » – ajoutent à leur maison rurale un « emplacement » urbain où souvent ils résident. Ce vaste mouvement d’installation urbaine leur ouvre le plus souvent les rues principales ou les quartiers centraux, comme l’actuelle rue de Paris ou le « vieux carré » à Saint-Denis. Dans une société coloniale dont le fonctionnement économique ne nécessite pas fondamentalement le développement urbain, le tropisme des sucriers vers la ville illustre la volonté d’intégrer le lieu du pouvoir comme un espace de représentation, d’y inscrire une concurrence par rapport aux agents traditionnels du pouvoir, d’en récupérer à leur profit les éléments constitutifs de la masse et de la sociabilité.

De fait, les sucriers occupent les conseils municipaux, dans la pensée que l’appartenance à une institution est nécessaire pour exercer un pouvoir dans la ville, où ils s’intéressent souvent aux réseaux de voirie et d’alimentation en eau. A Sainte-Marie, sous le majorat de Hugot, sucrier, se rencontrent des hommes d’élite, comme Charles Desbassayns, Martin-Flacourt, Gérard, Advisse Desruisseaux.

Ces familles qui peuplent les conseils municipaux et le Conseil colonial, voire exercent les fonctions de conseillers privés ou de délégués, assument des responsabilités à la Chambre d’agriculture et sont titulaires des grades dans la milice, édifient les réseaux et mettent au point les attitudes qui vont permettre de verrouiller, jusqu’à la départementalisation, la vie politique et économique de la colonie, malgré l’abolition de l’esclavage, les transitions à la république et au suffrage universel.

Cette « économie de plantation » va-t-elle péricliter après la seconde abolition de l’esclavage en 1848 ? La fin de l’esclavage, à laquelle se résolvent ceux qui en tirent profit, a certes pu paraître à quelques-uns comme un « désenchantement » du monde, la modernité capitaliste étant alors perçue comme facteur d’un nivellement des valeurs, volontiers fantasmé, au milieu du XIXe siècle, en une vision apocalyptique du monde où le progrès se transforme en régression morale… Cette illusion des perdants du lobby sucrier détourne de son objet l’abolition de l’esclavage, et nourrit un fantasme de perte de l’origine qui se décline au plan identitaire, et jusqu’à nos jours.

Pour la majorité des sucriers cependant – en premier lieu les Desbassayns – l’acceptation pacifique de l’abolition de 1848 qui contredit les « émotions » du passé enclenche également une nouvelle intelligibilité politique. Les colons abandonnent le désir parfois caressé, on l’a vu, d’une indépendance par rapport à la métropole, même au risque d’une « ruine économique » annoncée, qui n’eut pas lieu, bien au contraire : jusqu’au milieu des années 1860 la colonie connait une prospérité économique sans précédent. Les sucriers admettent la disparition de l’esclavage sans doute parce qu’ils en ont mesuré, en contexte capitaliste, la rentabilité limitée ; surtout parce qu’ils veulent prioritairement maintenir les liens d’appartenance à la métropole, dont ils déplacent désormais et définitivement la réalité du plan politique au plan économique. L’indemnité qu’ils exigent l’élément essentiel de cette stratégie d’acceptation et le signe de ce glissement. Cette indemnité est en vérité le prototype d’une politique d’assistance économique, dont on sait la postérité « à La Réunion, où l’on attend plus aisément un bienfait qu’un droit » comme le souligne Jean Benoist . Or l’abolition s’inscrit dans la logique d’une configuration d’assimilation qu’elle suppose (l’esclave affranchi peur devenir l’égal du libre de naissance), assimilation qui est l’une des caractéristiques définitoires du régime républicain dont la mise en oeuvre est de ce fait implicitement acceptée par les sucriers…

L’esclavage n’a pas été supprimé parce qu’il était devenu incompatible avec la pérennité des exploitations sucrières et de « l’économie de plantation ». Si elle est instable en tant que société travaillée par des contradictions, l’économie de plantation est tout sauf un ordre immobile. Elle a su s’adapter et résister au bouleversement de la Révolution française, puis à l’ordre libéral du capitalisme industriel de type anglais, car la majorité des sucriers s’attache davantage à l’organisation de la production qu’au statut de la main-d’oeuvre. Les Desbassayns, qui ont fait de l’habitation-sucrerie un choix délibéré des colons, avaient d’abord tenté, après 1830, de « sauver » l’esclavage en le rentabilisant, par la mise en place d’une surveillance de tous les instants sur les esclaves au travail, afin de rendre ce travail plus productif. Ce n’était plus l’obéissance qui était recherchée mais le rendement, ce n’était plus la violence qui était employée, mais le « flicage » systématique.

Après 1848, Desbassayns tente de perpétuer l’économie de plantation en l’adaptant au salariat. Lors d’un important débat qui divise le Conseil privé le 23 octobre 1848, le sucrier Ruyneau de Saint Georges, par ailleurs avocat, affirme que « l’émancipation était ici un fait accepté d’avance par la saine majorité des habitants, mais ils ont dû se préoccuper vivement pour l’avenir de la continuation du travail et du maintien de l’ordre ». Il ajoute : « En ce qui concerne les salaires [des affranchis], ils seront infailliblement aujourd’hui fixés très bas car les habitants sont tous plus ou moins dénués de ressources ». Le « citoyen Desbassayns », l’emblématique sucrier de l’île, jouant le jeu d’un fouriérisme tropical, demande alors que l’on inscrive, comme possibilité d’engagement, l’association : les sucriers amèneront la terre, les affranchis les bras, les profits seront partagés, et souhaite que dans ces conditions on laisse à la charge des affranchis les frais de nourriture, d’habillement et de logement, pour les contraindre à acquérir des habitudes d’ordre et d’économie, ajoutant : « Le caractère distinctif de la population noire est l’insouciance et l’apathie ». Ruyneau lui objecte qu’il faut au contraire laisser ces frais à la charge de l’engagiste, et amputer aussi les salaires d’une partie destinée à « assurer l’existence des vieillards et des infirmes » qu’il estime à 15 000, Desbassayns ramenant le chiffre à 2000. C’est l’option Ruyneau qui l’emporte. L’engagisme récupère les contours et le contenu de l’esclavage…

Si ce cadre ambigu ne laisse augurer qu’une difficile survie de l’économie de plantation, les planteurs-sucriers tentent de contraindre l’avenir en prenant en main les principaux mécanismes du contrôle social . Ainsi favorisent-ils le culte catholique. Certes, bien avant l’abolition, les planteurs épaulaient l’Eglise. La condition est toutefois que les esclaves ne soient pas concernés : la christianisation de la population servile est alors ajournée, car pouvant induire, au nom des principes évangéliques, une remise en cause de l’ordre établi. Encore en 1845, suite aux lois Mackau qui visent à préparer les esclaves à l’émancipation en les christianisant, l’Eglise, qui s’est lancée dans la création de chapelles et l’évangélisation, se heurte, comme on sait, à l’opposition réactionnaire de la majeure partie de l’establishment sucrier – à l’exception de quelques planteurs, dont les Desbassayns… Après l’abolition en revanche, les sucriers encouragent l’évangélisation des affranchis dans l’idée qu’elle favorisera leur intégration dans la société, et donc aussi leur contrôle ; les affranchis de leur côté la recherchent massivement, car elle leur permet d’intégrer l’espace social et de s’y faire admettre, pensent-ils, à égalité avec les Blancs. Ainsi les sucriers soutiennent-ils l’initiative de Mgr Desprez, en 1852, qui fonde la mission Saint-Thomas des Indiens. Il s’agit d’initier au christianisme les anciens esclaves indiens ayant déserté les établissements sucriers deux ans après l’abolition de l’esclavage : on fait venir de l’Inde, en 1853, le père Joseph Gury, puis des pères jésuites et catéchistes. A Saint-Louis, le sucrier Chabrier a fortement encouragé l’édification d’une nouvelle église, surdimensionnée, pour accueillir les affranchis ; à son achèvement, il offre les cloches, auxquelles il donne le nom de ses filles. Le but est de voir « les affranchis reprendre les travaux réguliers des campagnes, lorsqu’ils seraient éclairés sur leurs vraies obligations par une instruction religieuse plus intime ». On ne peut définir de manière plus éclairante les liens qui unissent acculturation religieuse et dressage économique !

Les sucriers interviennent de manière tout aussi « oblique » dans le domaine de l’école. A la demande de Philippe Panon Desbassayns, les religieuses de Cluny, sous la direction de la mère Rosalie Javouhey, s’étaient installées en 1817 à Bourbon, d’abord dans la ville de Saint-Paul, deux ans plus tard à Saint-Denis, progressivement dans d’autres localités, comme à Saint-Pierre en 1845 où elles sont logées par le sucrier Kervéguen. Ce n’est donc pas un hasard si le représentant de la puissante famille sucrière prend cette initiative. Cette action d’éducation des pauvres, qui d’abord exclut les esclaves, est, après 1848, largement utilisée en direction des affranchis que les sœurs reçoivent dans leurs établissements, comme l’Immaculée Conception à Saint-Denis. Les Frères de la Doctrine chrétienne, souvent appuyés par les sucriers, diffusent aussi auprès des jeunes enfants d’affranchis l’instruction primaire. En 1871 à Saint-Louis, alors que le maire Eugène Payet remarque que les enfants de la « classe malheureuse croupissent dans l’ignorance », un conseiller municipal, sucrier de son état, propose la création d’écoles des Frères à l’Etang Salé, aux Avirons et à La Rivière, qui ne coûteront rien à la commune car elles seront prises en charge par l’État. En 1858, la Congrégation du Saint-Esprit se voit confier, pour une durée de vingt-cinq années, un établissement public fondé deux ans plus tôt par le gouverneur Hubert Delisle, l’école de la Providence, regroupant un hospice de vieillards et d’infirmes, une école agricole et professionnelle pour les jeunes affranchis, ainsi qu’un pénitencier pour jeunes délinquants. Le sucrier Charles Desbassayns, président du Conseil général, lui fait obtenir une subvention annuelle de 80 000 F.

L’éducation des affranchis est pensée dans un contexte économique, et l’enseignement est sélectif. Jules Duval s’émerveille que « les sciences et les arts qui relèvent de la sensation : le dessin, la géométrie, la mécanique, la musique, les langues », pénètrent aisément dans des esprits « que la rudesse extérieure entretenue par l’esclavage faisait croire réfractaires à l’enseignement » . Néanmoins, les sucriers se trouvent face à un paradoxe : l’éducation est en passe de retirer à l’agriculture et au travail d’usine des contingents trop nombreux de générations nouvelles. Une partie de la presse elle-même reproche aux frères d’inciter trop les jeunes affranchis à penser, et de leur inspirer une ambition subversive ! Les pressions amènent le gouverneur à prendre des arrêtés ne prescrivant à l’école que le travail manuel.

Bien avant l’avènement de la IIIe République et en contexte colonial, les sucriers, guidés par des objectifs économiques, opèrent ainsi la manipulation des schémas religieux, puis des schémas politiques républicains au sein desquels ils isolent l’école. Il s’agit pour eux d’établir un contrôle sur la main d’œuvre, afin de perpétuer si faire se peut l’économie de plantation. Les grandes et moyennes exploitations en effet ont perdu une partie de leur main-d’œuvre affranchie dans les premiers mois qui suivent la proclamation de l’abolition : en 1854, une commission dirigée par Patu de Rosemont constate que 35 000 individus sur 62 000 échappent au système d’engagement. Malgré un décret du Prince-Président (28 avril 1852) donnant aux propriétaires les moyens d’imposer le travail obligatoire aux affranchis la « désertion des affranchis » – phénomène aujourd’hui revu à la baisse – s’explique par le fait que les planteurs ne leur proposent que des salaires de misère, qui les empêchent de profiter de leur liberté neuve.

C’est en effet le ressentiment et le mépris des planteurs pour les affranchis qui expliquent leur marginalisation. Les planteurs font en effet le choix de recruter hors Réunion des engagés auxquels ils n’offrent également qu’un modique salaire. Après l’interdiction de recrutement sur les côtes d’Afrique, qui s’apparentait à des opérations de traite d’esclaves (les négriers achetant des esclaves aux traitants africains et les ramenant à La Réunion avec un statut d’engagé libre), on se tourne vers le recrutement d’Indiens.

Cependant la finalité de l’engagisme est autant politique qu’économique : il faut en effet marginaliser et exclure du circuit du travail le groupe des citoyens affranchis, car ils sont dotés d’une expression politique qui peut contester l’ordre plantationnaire. Cette exclusion se fait au profit d’une force de travail dénuée de toute capacité d’expression politique, les engagés.

Mais ce règlement boiteux de la question de la main d’œuvre n’empêche pas la situation économique de se dégrader brutalement et durablement. Sans vision à long terme, le Conseil général, longtemps dominé par Charles Desbassayns, doté d’une intelligence et d’une énergie incontestables mais légitimiste avoué, au lieu de favoriser l’entreprise, appuie toutes les administrations qui se succèdent, dans une étroite collusion avec l’évêque Desprez, ne faisant pas le choix de l’éducation comme remède à la pauvreté, facteur de progrès et de cohésion du corps social : il se tourne au contraire vers l’Eglise et la religion dont il recherche, pour l’entièreté de la société – affranchis compris – l’aide et le soutien. Ainsi fait-il financer sans sourciller la construction de multiples chapelles, d’églises, d’une nouvelle cathédrale jamais achevée, et de l’Etablissement de la Providence, qui exerce, quoi qu’on en dise, une concurrence vis-à-vis des entreprises liées au sucre. De plus, alors que la taxation favorable aux sucres réunionnais disparaît progressivement, le cumul de fléaux naturels, les cyclones et le Borer (sa larve se nourrit de cannes à sucre en forant leur base ; signalé à Maurice en 1850, il infeste La Réunion en 1855) favorise une longue crise économique. Sans doute la mort de Charles Desbassayns en 1863 amorce-t-elle, auprès du Conseil général et du gouverneur, la baisse d’influence de ce lobby, mais sa capacité de nuisance est comme démultipliée par le partage de son héritage politique entre ses deux neveux Frédéric et Paul de Villèle, tandis qu’un autre de ses neveux, Bellier de Villentroy, est président de la cour impériale, et parent par alliance du notaire François Mottet. Sans contrepoids institutionnel, la crise ruine les grandes familles locales endettées par l’achat de machines coûteuses censées pallier les problèmes de l’abolition de l’esclavage.

De nombreuses familles de gros planteurs avaient sans doute anticipé les difficultés, soit structurelles – liées à l’abolition de l’esclavage ou à l’activité sucrière – soit conjoncturelles, liées par exemple aux tensions avec l’Angleterre et aux risques de guerre, par le départ « pour France ». Ne nous y trompons pas : même créoles, les familles sont habitées par un désir de France, dont elles entretiennent le regret par l’imitation des us et coutumes français. Beaucoup de planteurs créoles n’ont considéré la colonie et le sucre que comme lieux et moyens de faire une fortune dont on va profiter en France. Dès 1820, Auguste Billiard indique : « Les émigrations pour la France sont plus nombreuses de la partie du vent ; la propriété y change plus souvent de maître » . Ce désir de départ se fait obsessionnel sous la plume de Betsi de Fontbrune, que la réussite matérielle ne semble en rien retenir dans l’île, en 1837 : « Plus que jamais je suis tourmentée du désir d’aller en France » .

Tous ceux qui restent, selon le mot de Jacques Weulersse « sont bien des colons (…) Ils ont abandonné pour toujours la vieille Europe étriquée » . Pour autant, ils ne peuvent contrecarrer l’évolution vers une économie capitaliste, compétitive et rentable, qui génère une tardive concentration industrielle et foncière. Ils sont conduits les uns après les autres à la ruine par la société parisienne du Crédit Foncier Colonial (CFC) qui exige les remboursements de leurs dettes, et devient pour finir la principale société agricole et industrielle installée dans la colonie…

Le gouverneur Dupré dans la séance d’ouverture du Conseil général du 24 novembre 1865, interprète au plan politique cette déroute économique : « Administrativement et économiquement, nous sommes tenus dans une tutelle étroite et sévère. Les colonies désirent avec raison s’en affranchir. Toutes les mesures essentielles à notre prospérité, à notre conservation, nous ne pouvons les prendre nous-mêmes (…) Le remède c’est de nous autoriser à faire nous-mêmes, dans une large mesure, toutes celles de nos affaires qui n’intéressent pas directement la métropole (…) La colonie de La Réunion n’est plus gouvernable sans une modification profonde de sa structure politique. Cette modification doit appeler la population à concourir à la gestion des affaires publiques par la nomination des conseils municipaux et du conseil général, au moyen d’un système électoral établi sur la base la plus large ». La résurgence – étonnante dans la bouche d’un gouverneur – de problématiques autonomistes n’étouffe pas le glas de « l’économie de plantation ».

Quand La Réunion a-t-elle connu la fin de l’économie de plantation ? Aujourd’hui, l’île est passée d’une économie de plantation reposant sur le sucre à une économie de consommation soutenue par les transferts publics. Dans l’économique, le social, le politique, depuis la crise des années 1860, ce qui n’est pas sucre n’a pas fait qu’occuper des interstices, mais a tissé une activité continue, qui a « profité » des moindres crises de la canne pour se dévoiler.

Sans doute est-il difficile d’isoler une seule cause de la fin de l’économie de plantation dans notre île. Cette rupture est actée entre la fin du XIXe siècle et les années 1930. S’additionnent des facteurs exogènes : abolition de l’esclavage ; fin de la protection tarifaire et mise en place d’un certain libre-échange ; concurrence de la betterave ; évolution des habitudes de consommation. Et des facteurs endogènes : faiblesse capitalistiques des sociétés face à la hausse des coûts, y compris celui du travail et surendettement ; séparation des « sociétés familiales » des sociétés véritablement anonymes, ce qui aurait pu mettre un terme aux relations personnelles et paternalistes et faire émerger une structure de classes.

Après la fin de l’engagisme en 1883, l’organisation du travail, fondée sur le système du colonat partiaire, forme de métayage destiné à attirer les descendants d’esclaves, les Indiens ayant fini leur engagement et les métis créoles, se généralise sur les grandes exploitations. Les propriétaires terriens trouvent le moyen, par des contrats oraux, d’éviter l’appropriation de leur terre par la population pauvre installée illégalement sur le pourtour des domaines. Le colonat partiaire permet surtout de réintégrer les affranchis de 1848 dans le circuit du travail agricole. Ce système permet en outre à la bourgeoisie de placer sous influence la population rurale défavorisée. Les descendants d’esclaves ou d’engagés indiens et africains entrent dans la clientèle politique des possesseurs de la terre, alors que les avances remboursables rendent les colons dépendants de ces propriétaires, dont l’autorité morale va jusqu’à leur permettre d’intervenir dans la vie quotidienne de leurs travailleurs ! Conçu dans le cadre du paternalisme, ce clientélisme colonial est le dernier avatar de « l’économie de plantation » .

On peut se demander ce qu’il est advenu des ruraux dont la subsistance dépendait des rentrées d’argent provenant du travail sur les plantations ou les usines sucrières. Ou comment a évolué la structure foncière quand des milliers d’hectares des meilleures terres des plantations sont laissées en friche et que la petite et la moyenne exploitation agricole subissent un mouvement de morcellement sans précédent.

Mais ce qui est sûr, c’est que les solidarités soudées dans la première moitié du XIXe siècle ont déterminé le succès et la longévité des élites insulaires, bien après le déclin du sucre, jusqu’aux premiers temps de la départementalisation et même après.