Cette marginalisation d’un groupe dominé ayant contribué au maintien du pouvoir royal a été déjà évoqué par Bakoly Domenichini Ramiaramanana et Jean Pierre Domenichini en soulignant que « notre souhait serait évidemment que tous ceux qui ont saisi l’intérêt de cette question (andevo), de celui qui réclamait les tantaran’ny Andevo à ceux qui viennent d’annoncer leur intention de se mettre au travail » pour nuancer l’influence de la célèbre collecte de traditions orales Tantara ny Andriana réalisée par le R.P. Callet , il convient de souligner que, bien qu’elle constitue une source primaire essentielle pour l’histoire de Madagascar, cette œuvre accorde une place très limitée à la contribution des groupes marginalisés, en particulier celle des andevo. Leur rôle y apparaît largement occulté au profit des lignages royaux (Andriana). Or, ces derniers n’auraient pu exister ni se maintenir sans la présence et l’action des andevo. Ensuite, parler de l’esclavage constitue à Madagascar un thème sensible car il touche directement à l’identité lignagère. L’évoquer peut susciter des réactions hostiles, certains y voyant une atteinte à l’honneur de leurs ancêtres. Ce sujet continue toujours d’alimenter des tensions sociales et familiales même aujourd’hui, en particulier entre descendants d’esclaves, parfois stigmatisés par des descendants des « sujets royaux ». Bon nombre d’auteurs ont déjà contribué à l’étude de l’esclavage en Imerina suivant de sources variées tels que les archives, les textes anciens, les photographies anciennes, les entretiens, mais aussi les traditions orales transmises de génération en génération. Par contre, l’originalité de notre réflexion se trouve sur l’utilisation des vestiges matériels comme témoins de l’esclavage en Imerina. Il s’agit d’une approche délicate et difficile à appréhender puisque les musées consacrés à exposer les objets liés à l’esclavage n’existent pas. De plus, l’esclavage en Imerina est différent de celui déjà imprégné dans l’esprit occidental où les esclaves sont enchaînés ou tatoués comme objets de vente. Compte tenu de ces contraintes et du temps limité dédié à la collecte des témoins inaccessibles, nous nous sommes penchés sur l’identification des vestiges de surface comme témoins de l’esclavage aux alentours d’Antananarivo. Quels sont ces témoins qui restent toujours gardés pour glorifier la puissance des maîtres et non de la souffrance des esclaves ? Ce sont les fossés, les clôtures en terre rouge, les rizières et les sépultures des esclaves ainsi que les marchés aux esclaves issus de la toponymie etc… D’ailleurs, les esclaves participaient indirectement à la gloire du royaume et de celle de leurs maîtres.

À Madagascar, plusieurs catégories d’esclaves coexistaient, selon les circonstances de leur mise en servitude : captifs de guerre, personnes punies pour rébellion, individus accusés d’adultère avec les femmes des chefs, esclaves nés dans la servitude ou encore personnes issues de la traite . Flacourt rapporte que le terme « ondeve » (andevo) signifie « homme perdu », et mentionne que dans la région de Tamatave, les maîtres appelaient leurs esclaves « enfants » comme en Imerina et leur donnaient parfois leurs filles en mariage lorsqu’ils s’en montraient dignes. D. Rasamuel propose de conserver l’appellation de « déportés », en référence au terme gadralava (« condamnés aux chaînes longues »). Les termes gadralava et andevo désignent en effet des individus transférés de force loin de leur région d’origine, bien avant les décrets de 1865 interdisant la traite, l’abolition de la peine de réduction en esclavage en 1868 et les mesures proscrivant la vente d’esclaves en provinces ou hors d’Imerina. Jean François Cany a bien analysé les origines, les catégories et statuts des andevo à Madagascar, surtout en Imerina. L’auteur a précisé que des origines endogènes et exogènes contribuent à une condition servile : la guerre à partir du XVIe siècle procure une réserve d’esclaves conséquentes pour le groupe vainqueur ; ensuite viennent les esclaves de naissance : l’enfant hérite du statut d’esclave par sa mère, ce qui fait de l’esclavage une condition transmise uniquement par la lignée maternelle. Même lorsqu’un enfant appelé zazahova naît d’une relation entre une femme esclave et son maître, il reste esclave. En effet, une femme esclave qui plaît à son maître peut être appelée à l’accompagner lors de ses déplacements en province et à lui servir de compagne sexuelle : « En effet, puisque l’épouse en titre « répugne » à suivre son mari en déplacement en province, elle offre parfois à ce dernier une femme esclave ; de peur que le mari ne s’attache à des filles locales inconnues » . Enfin, la loi est aussi une source d’asservissement comme les Codes des 101 et de 305 articles telle que la rébellion contre l’autorité royale : toute la famille du condamné, femme et enfants sont réduits en esclavage.

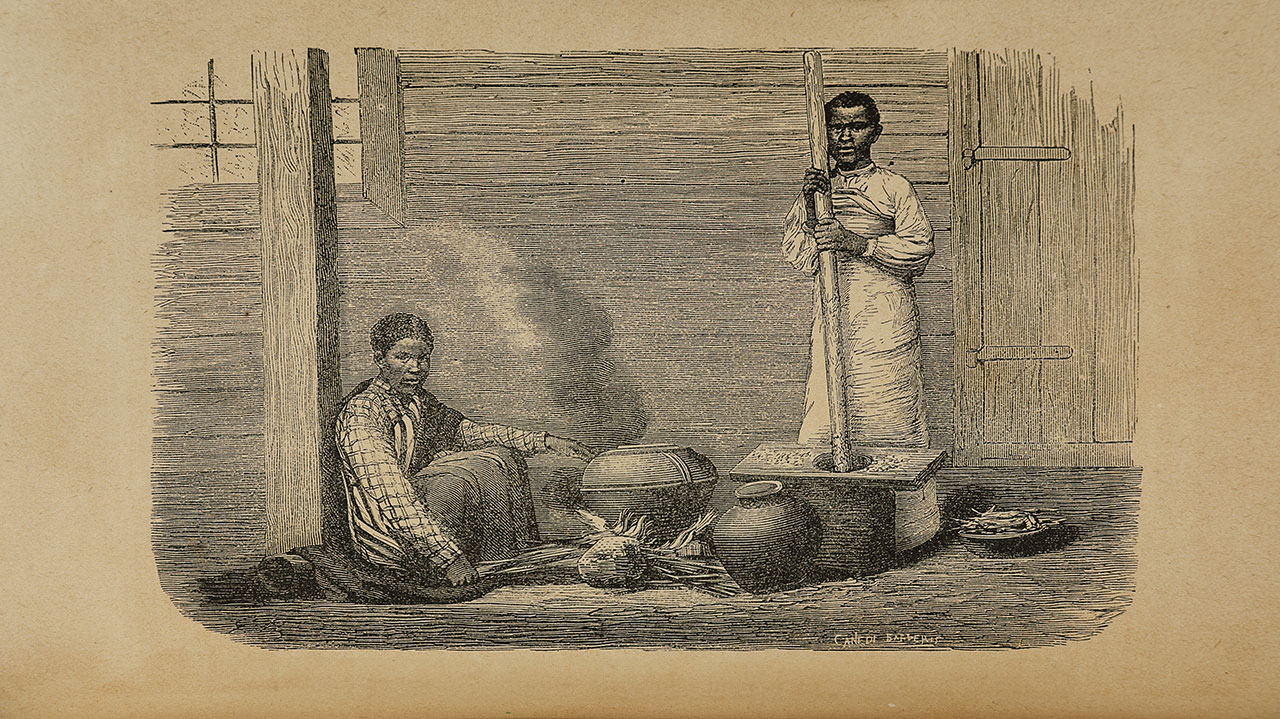

Différentes catégories d’esclaves ont été identifiées en Imerina. Les esclaves domestiques, intégrés au quotidien de la maisonnée et désignés sous le terme ankizy (enfants), bénéficiaient généralement d’un traitement relativement doux. Ils étaient chargés de tâches essentielles telles que le transport de l’eau et du bois ou encore le pilage du riz. Les femmes esclaves pouvaient être mobilisées en tant que nourrices, pratique qui visait notamment à préserver la morphologie de la maîtresse de maison en la dispensant de l’allaitement. Les enfants des esclaves et ceux des maîtres, étant allaités conjointement, étaient alors considérés comme « frères » ou « sœurs de lait », instituant ainsi un lien de parenté symbolique entre eux. Selon la tradition orale d’Antsahadinta, Rabodo, considérée par la mémoire collective comme la plus jeune et la plus belle épouse d’Andrianampoinimerina au début du XIXᵉ siècle, faisait allaiter ses enfants par des esclaves domestiques. Quant aux esclaves royaux, ou tandapa, ils occupaient une position particulière : proches du souverain, ils contribuaient directement à la protection de la royauté, parfois au péril de leur vie, en servant de « boucliers humains ». Les tandapa étaient choisis parmi les Tsimandoa, Manisotra, Manendy ou les mainty enin-dreny et ils ne constituent pas l’objet principal de cette analyse, car bien qu’ils assurent la protection du pouvoir, ils relèvent du statut de sujets libres et vivent à proximité des familles royale. Les femmes de la cour, qualifiées de madio tanana (mains propres), veillaient à la préparation des repas royaux afin de prévenir tout risque d’empoisonnement, d’après le dicton : « Mpanjaka mahihitra, maty alohan’ny andevony » (Un roi avare mourra avant son esclave). Certaines d’entre elles pouvaient également être sollicitées comme tsindrife (concubines), lorsque les épouses royales n’étaient pas disponibles ou lorsque leur présence plaisait au roi ou aux princes . Ce petit survol permet de dire que l’esclavage en Imerina était plus doux. Par contre, les témoins archéologiques confirment la lourdeur des services attribués aux esclaves.

D’abord, les enceintes royales (rova) sont situées en altitude, symbolisant l’autorité politique. Elles sont délimitées par des fossés défensifs (hadivory), dont l’apparition entre le XVIᵉ et la fin du XVIIIᵉ siècle s’accorde avec cette humble contribution . Selon A. Mille , on distingue deux grandes catégories de fossé : les fossés simples, de forme circulaire, ovale ou carrée, situés sur les versants et les fossés polygonaux, associés à de grandes enceintes nécessitant une protection renforcée. Les esclaves contribuaient activement au creusement de ces fossés puisqu’ils sont à la fois un moyen de production et une force de travail . Bien qu’ils appartiennent à leurs maîtres, le souverain disposait d’un droit éminent sur toutes les personnes du royaume. C’est ainsi qu’Andrianampoinimerina a établi que l’andevo, tout comme n’importe quel habitant de son royaume, est un olona (être humain) . Toutefois, leur impureté rituelle les excluait des périmètres sacrés et de la construction des résidences royales, y compris les fossés. Par contre, le creusement des fossés, dont certains atteignent jusqu’à sept mètres de profondeur exigeaient une force physique considérable et relevait des corvées imposées aux sujets libres ou « hommes purs ». Peu habitués à de tels travaux, les sujets libres en déléguaient fréquemment l’exécution de cette lourde corvée à leurs esclaves mais aucune information n’a été divulguée pour purifier les esclaves avant de remplacer les services que leurs maîtres auraient dû rendre aux princes. Comment purifier les esclaves avant de se rendre à un périmètre sacré ou bien, est-ce qu’il y avait une loi autorisant toute catégorie d’esclaves d’entrer au domaine royal ou princier ? Quoi qu’il en soit, les esclaves participaient ainsi de manière déterminante aux dispositifs de défense des domaines royaux, bien que leur contribution fût toujours réalisée au nom de leurs maîtres.

Ensuite, la quantification précise des efforts fournis par ces andevo demeure impossible puisqu’ils étaient assimilés à des mineurs (ankizy) et agissant sous la responsabilité juridique et sociale de leurs propriétaires. De plus, l’inventaire établi par A. Mille , qui répertorie plus de 16 400 sites à fossés en altitude à partir de photographies aériennes, témoigne de l’ampleur considérable des travaux accomplis, sans prendre en compte les fossés non repérés par les photographies. Le creusement s’effectuait à l’aide de bêches en bois alors que les outils métalliques existaient déjà bien avant Andriamanelo du XVIIe siècle mais ils étaient destinés uniquement à l’usage de guerre. De préférence, le creusement des fossés s’effectuait durant la saison des pluies afin de faciliter l’extraction et l’évacuation des déblais. L’implantation des fossés suivait généralement les courbes de niveau, et leur densité atteste de la valeur stratégique, politique et économique des sites concernés. Mille souligne que les fossés simples et doubles sont relativement rares, tandis que les fossés polygonaux sont largement majoritaires. Les fossés doubles présentent déjà un souci de sécurité et ils apparaissent à partir du XVIe siècle, là où les guerres entre roitelets commencent à s’aggraver pour le vol d’esclaves, le vol de zébus et surtout pour l’extension du royaume. Les fossés polygonaux sont fréquemment associés à des dispositifs de drainage destinés à l’aménagement de cultures en terrasse sur les versants. L’ensemble de ces infrastructures participe au renforcement du pouvoir princier, dans la mesure où l’amélioration de la production agricole et la sécurité alimentaire contribuent à limiter les risques de contestation au sein de la population. Par ailleurs, ces aménagements assuraient non seulement l’évacuation des eaux, mais offraient également, dans certains cas, un accès dissimulé aux sources situées en contrebas, utilisable en période d’insécurité. Cette typologie des fossés décrits par A.Mille témoigne bien de la lourdeur des services rendus par les esclaves qui remplacent la corvée de leurs maîtres.

En outre, les andevo ne peuvent pas habiter l’intérieur du fossé qui est qualifié de périmètre sacré mais s’ils sont des esclaves royaux de même titre que « sujet libre », ils peuvent vivre à l’intérieur du Rova (enceinte royale) à condition que leur habitat se trouve au sud de l’enceinte : le sud étant un secteur de soumission et d’obéissance dans la culture malgache . Un changement au niveau du paysage est constaté actuellement puisque les présumés descendants d’esclave habitent les fossés. Ces espaces sont désignés sous le nom d’Ankadivory (« aux fossés ») en raison du fait que leurs occupants sont privés de tanindrazana, c’est-à-dire de terre ancestrale. Ils résident dans des habitations considérées comme illicites, édifiées sur des terrains restés libres et disponibles, bien que souvent exposés à des risques d’érosion ou d’effondrement, notamment durant la saison des pluies. Les enquêtes effectuées par Bienaimé Randrianasolo au village d’Ambohijanahary Antehiroka relate que : « Andevo no nonina tao Ankadivory fahiny ary tanàna kely no nonenan-dry zareo tao. Na izany aza anefa dia nodidininy hadivory ihany io tanàna io satria natahorany hanihan’ny sasany izy. Io no nahatonga ny hoe Ankadivory » (Des esclaves vivaient autrefois à Ankadivory, dans un petit village. Craignant des représailles, ils entouraient leurs habitats par des petits fossés. C’est ainsi que le nom d’Ankadivory fut donné). A partir de ce récit, les andevo habitaient depuis longtemps les fossés et ils délimitent encore leur habitat par des petites tranchées appelés hadifetsy comme délimitation du territoire et pour se protéger contre les pillages et les vols.

Enfin, les fossés multiples, qualifiés de hadivory fito sosona (« sept fossés successifs »), constituent pour leur part un système défensif destiné à prévenir toute attaque surprise. Le nombre sept, doté d’une valeur symbolique de sacralité et de plénitude, marque l’importance du chef-lieu ainsi protégé. Ces aménagements étaient réalisés par les esclaves sous l’autorité de leurs maîtres, qui évitaient d’accomplir eux-mêmes ce travail particulièrement pénible, conformément au dicton malgache mitady tany malemy hanorenam-pangady (« chercher une terre facile à travailler »). Les maîtres tiraient ainsi leur prestige du labeur accompli par leurs dépendants, qui réalisèrent l’essentiel de ces ouvrages défensifs.

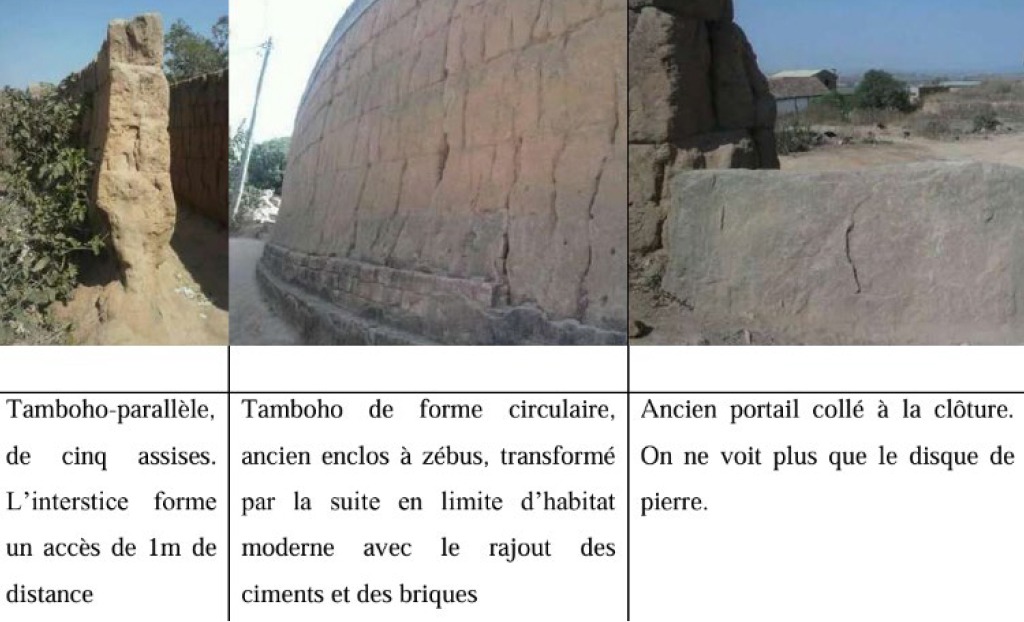

Si la construction des fossés relevait autrefois d’un travail collectif villageois et communautaire, la participation directe des détenteurs d’esclaves fut progressivement remplacée par celle de leurs andevo. À la différence de ces fossés communautaires, les tamboho, clôtures en terre rouge caractéristiques de l’Imerina constituent des marqueurs explicites de richesse individuelle, leur édification étant assurée par les esclaves familiaux du propriétaire. Ces tamboho délimitent des propriétés privées : de forme rectangulaire, ils circonscrivent généralement une grande habitation en terre ou en brique rouge ainsi que ses dépendances. De forme circulaire, ils désignent plutôt un enclos destiné aux zébus (valan’omby).

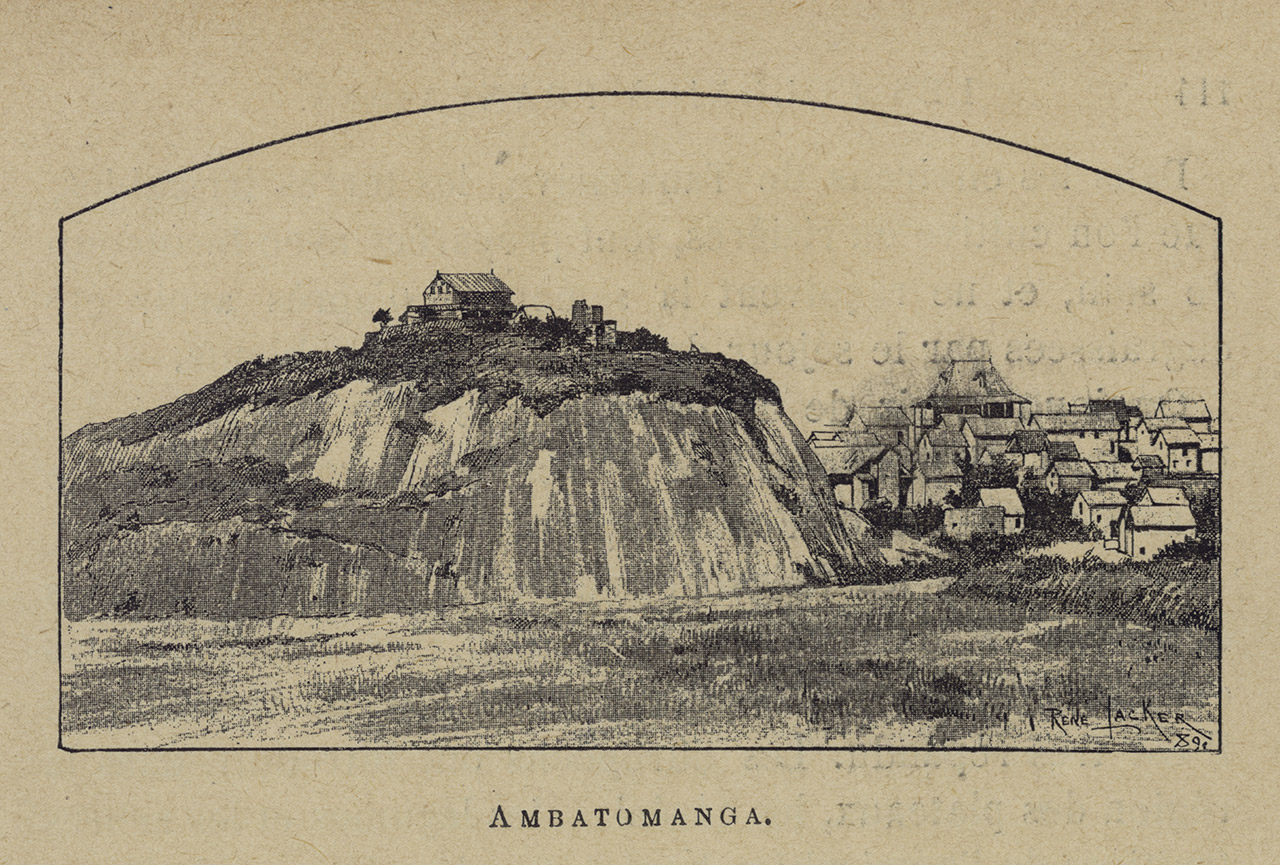

D’abord, les tamboho apparaissent comme l’un des témoins matériels du système esclavagiste en transformation, marqué par l’ascension du groupe bourgeois ou Hova, considérés comme « faiseurs et tombeurs de rois ». Deuxième catégorie sociale après les princes (Andriana), les Hova ont progressivement modifié le paysage socio-économique de l’Imerina. Rappelons que depuis le XVIᵉ siècle, les fossés défendaient l’autorité politique d’un roitelet ou d’un prince, par contre, les tamboho de la fin du XVIIIᵉ siècle protègent avant tout les propriétés des élites économiques, non seulement celles de la famille royale, mais également celles des Hova enrichis. Cette stratification sociale est observable dans l’organisation du paysage : les Hova, sujets libres, occupent majoritairement les versants des collines ou les zones intermédiaires (ville moyenne), tandis que la ville haute demeure réservée aux lignages princiers. Leur rôle politique est illustré par l’exemple des Hova Tsimahafotsy d’Ambohimanga, qui favorisèrent l’accession d’Andrianampoinimerina au pouvoir à la place de son oncle Andrianjafy. En retour, Andrianampoinimerina leur attribua des terres, des rizières, ainsi que des titres d’officiers supérieurs à la cour royale. Les Hova détiennent également un pouvoir économique considérable, contrôlant notamment le commerce des esclaves vers les périphéries du royaume, comme à Moramanga , Ambatomanga ou Andevoranto . Dans ce contexte, la condition d’esclave acquiert une dimension essentiellement économique, distincte des anciennes conceptions fondées sur l’origine ancestrale. Un Hova économiquement vulnérable peut perdre son statut de sujet libre et être vendu, devenant un andevo par exemple à Ampamoizankova , où cette perte de statut est officialisée. Inversement, un esclave peut s’enrichir et, dans certains cas, adopter les enfants de son ancien maître afin de leur transmettre ses biens, démontrant la fluidité relative de certaines situations sociales.

Ensuite, la majorité des tamboho appartiennent aux Hova aisés, propriétaires d’esclaves familiaux. Ces derniers sont astreints à la construction des murs de terre, toujours édifiés en nombre impair d’assises (couches) reflétant la richesse du propriétaire. L’usage du nombre impair s’oppose symboliquement à celui des princes, qui privilégient les nombres pairs considérés comme sacrés, une distinction interprétée par Marc Chemillier comme un marqueur d’« imparité princière ». Cet usage du nombre impair se retrouve également dans les colliers protecteurs : un individu portant des graines en nombre impair est identifié comme esclave, tandis que le port d’un nombre pair renvoie à une origine princière . Toutefois, dans la représentation malgache, l’imparité renvoie à l’idée de « réserve » (manana ny ambiny), pensée comme protection contre la pauvreté, pour que la prospérité continue toujours. Le manuscrit de l’Ombiasy , cité par A. Mille , constitue une source écrite attestant que : « Un jour, Andrianampoinimerina fit construire des tamboho à Mananiera, à Soavimasoandro et à Ambohipo. Ces murs servaient à entourer un emplacement réservé aux promenades ou encore destiné à servir d’arsenal… Radama fit construire des tamboho à Mahazoarivo ». Ces indications suggèrent que l’apparition du tamboho correspond à une phase terminale dans l’évolution des dispositifs de défense, prenant le relais des fossés à la fin du XVIIIᵉ siècle. Leur construction déclina progressivement et cessa effectivement après l’abolition de l’esclavage en 1897, au début de la colonisation française. Durant cette période, les populations malgaches dépourvues d’accès à la citoyenneté française furent maintenues dans le statut de « sujets indigènes ».

Enfin, la construction des tamboho impliquait une technique élaborée reposant sur un travail intense, historiquement assuré par les esclaves domestiques. Le matériau de base est une argile rouge latéritique caractéristique du paysage merina, dont l’extraction dans les bas-fonds et le transport vers les versants des collines étaient réalisés par les esclaves. Cette terre était ensuite mélangée à de l’eau, de la bouse de vache et divers débris végétaux, puis longuement foulée par les esclaves sur une période d’environ trois jours ; en l’absence de main-d’œuvre servile, les familles aisées pouvaient recourir au piétinement par les zébus. Pour les constructions royales, ce mélange était enrichi de blancs d’œufs destinés à renforcer la cohésion de la matière. Après cette première phase, les esclaves repétrissaient la préparation jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène, laquelle était ensuite laissée en tas durant au moins deux jours afin de permettre une déshumidification partielle. La pâte ainsi préparée était alors prête à l’emploi. La construction commençait par la pose de la première assise directement sur le sol. Après un séchage au soleil de cinq à dix jours, une nouvelle assise était ajoutée, et ainsi de suite. Une fois la clôture achevée et parfaitement sèche, les esclaves procédaient à l’ouverture d’un passage en découpant un « négatif » dans la paroi afin de permettre l’entrée et la sortie des zébus. Un cas particulier a été observé à Ambatolampy-Antehiroka , où l’on note la prédominance de tamboho comportant cinq à sept assises et, fait remarquable, une double clôture parallèle. Ces deux murs contigus délimitent un accès étroit en forme de chicane constituant un véritable couloir. Pour renforcer davantage la fonction défensive, la double clôture décrit un angle oblique au niveau de l’entrée, créant ainsi une zone propice au piégeage d’éventuels assaillants.

La mise en valeur des zones marécageuses par leur conversion en rizières remonte à la période monarchique, lorsque la disponibilité d’une main-d’œuvre corvéable, essentiellement constituée d’esclaves, rendait possible ce type d’aménagement. Ces derniers étaient installés à proximité immédiate des parcelles rizicoles appartenant à leurs maîtres, afin d’assurer en permanence les activités agricoles. Leur localisation dans les bas-fonds rizicoles traduisait à la fois leur position sociale subalterne et la nécessité, pour les maîtres propriétaires, d’exercer un contrôle direct sur la production. Selon la version du RP Callet : « Raha nonina taty Antananarivo Andriantsitakatrandriana dia hoy izy: Monina anosindrano isika : ataovy izay hahavary ity Betsimitatatra ity. Dia nijinjàna ny kirihitrala sy ny zozoro sy ny herana, ary dia nanao fefiloha …Ary dia natao ny tanimbary i Betsimitatatra andrefan’Antananarivo » (Quand Andriantsitakatrandriana vivait à Antananarivo, il disait : Nous habitons sur les rives du fleuve ; veillez à ce que Betsimitatatra soit cultivée. On coupa donc les buissons, les roseaux et les joncs, et on construisit une digue… Et Betsimitatatra devint une rizière à l’ouest d’Antananarivo). Andriantsitakatrandriana fit aménager les premières rizières de Betsimitatatra ou de la plaine d’Antananarivo durant son règne de 1630-1650 grâce à la corvée dont les maîtres étaient toujours remplacés par leurs esclaves. Les zones marécageuses des environs d’Antananarivo étaient autrefois fortement peuplées de crocodiles. Cette présence explique l’origine toponymique de plusieurs localités : ainsi, Andavamamba, littéralement « au trou des crocodiles » désigne une zone située à proximité des anciennes rizières de la capitale, tandis que l’un des principaux affluents de l’Ikopa porte le nom d’Imamba, « rivière aux crocodiles ». Dans ce contexte environnemental difficile, les tâches assignées aux esclaves étaient particulièrement ardues.

Privés de tanindrazana, c’est-à-dire de terres et de tombeaux ancestraux, les esclaves acceptaient ces conditions de travail et d’habitat. Ils étaient installés sur des terrains disponibles, tels que les fossés, les marges des rizières ou encore les terres ancestrales de leurs maîtres, généralement dans la partie sud du domaine, afin d’assurer le gardiennage permanent des propriétés. Dépourvus de tombeaux familiaux, ils étaient inhumés dans des sépultures aménagées en périphérie des caveaux de leurs maîtres, appelées fasana an’iritra, destinées aux défunts qui, pour diverses raisons, ne pouvaient être enterrés dans les tombeaux familiaux (enfants non circoncis, enfants morts-nés ou zazarano, individus décédés de maladies stigmatisées comme la lèpre, et surtout les esclaves). Les descendants des esclaves dits andevon-drazana littéralement « esclaves des ancêtres » continuaient à assurer la surveillance des domaines entourés de tamboho (murs d’enceinte) appartenant aux lignées nobles. Ils étaient ainsi désignés sous le nom de valala fiandry fasana, « les sauterelles qui gardent le tombeau », en référence à leur fonction de gardiens funéraires.

Par ailleurs, Andrianampoinimerina procéda à une redistribution des rizières à ses sujets afin d’atténuer les effets des pénuries alimentaires. Cette politique permit simultanément d’opérer un recensement de la population à travers la perception du hetra, une redevance due au souverain, proportionnelle à la superficie des terres rizicoles, conformément au principe selon lequel l’ensemble du territoire relevait de la propriété royale. Dans ce contexte, l’esclavage relevait essentiellement de la sphère domestique. Lorsque le souverain proclama que les esclaves étaient des êtres humains à part entière, il affirma également que l’autorité suprême sur l’ensemble des personnes libres ou non revenait désormais au roi : ce dernier, et non plus le maître, détenait le pouvoir de vie et de mort sur les esclaves. La mémoire collective évoque par ailleurs la pratique du lafika, selon laquelle des esclaves auraient été enterrés vivants pour constituer un « matelas » funéraire destiné à soutenir le corps de leur maître défunt. Toutefois, aucune preuve matérielle ne vient corroborer cette tradition, les fouilles funéraires étant interdites à Madagascar afin de préserver le caractère sacré des sépultures ancestrales. Une exception fut néanmoins faite au début des années 2000 lors du transfert des reliques royales d’Antananarivo vers Ambohimanga, capitale religieuse du royaume. Interrogée sur les résultats de cette opération, une collègue ayant participé aux fouilles a indiqué qu’aucune trace de lafika, ni d’esclaves inhumés vivants sous les dépouilles royales, n’avait été observée. Le corps royal était déposé directement sur le sol rouge, sans lit mortuaire en granit ni aménagement particulier.

Les esclaves constituaient en Imerina des biens commercialisables sur les marchés hebdomadaires. Ces marchés, désignés sous le terme Fihaonana, littéralement « lieu de rencontre » se tenaient sur le kianja, la place publique. L’existence d’un quartier nommé Fihaonana à l’ouest d’Antananarivo illustre cette pratique ancienne : situé à la limite occidentale de l’Imerina, il correspondait à un espace de transaction fréquenté notamment par le commerçant sakalava en quête d’esclaves. En revanche, les esclaves appartenant à la maisonnée constituaient un patrimoine lignager transmis d’une génération à l’autre. Leur vente était interdite, comme le souligne le principe andevon-drazana tsy azo amidy (« les esclaves ancestraux ne peuvent être vendus »). Même les esclaves royaux ou tandapa intervenaient comme grands acteurs de la traite, tout en demeurant eux-mêmes inaliénables . La législation prohibait par ailleurs la séparation des femmes esclaves et de leurs enfants en bas âge, particulièrement lorsque ceux-ci étaient encore allaités.

La mise sur le marché exigeait que les esclaves présentent une apparence jugée satisfaisante afin d’attirer les acheteurs. La tradition orale situe largement à Antaninarenina l’ancien marché aux esclaves d’Antananarivo, correspondant au « marché du vendredi », bien que les sources matérielles fassent défaut pour localiser précisément le kianja aujourd’hui occupé par le jardin public. Plus à l’est, jusqu’à Ambatomanga, des marchés hebdomadaires spécialisés dans la vente d’esclaves étaient également attestés. La négociation était assurée par les hova promus officiers du palais et par les esclaves royaux (tandapa), en particulier dans les transactions impliquant des marchands arabes ou sakalava.

Une source iconographique suggère que les esclaves pouvaient être exposés comme du bétail à l’instar de chats ou de chiens tout en devant être maintenus en bonne apparence, notamment pour éviter les tentatives de fuite. Toutefois, l’interprétation de ces images nécessite une prudence méthodologique, car elles reflètent une perspective occidentale, probablement produite à destination de familles aisées. C’est dans ce contexte que l’auteure a pris soin de distinguer la condition d’« esclave » de celle de gadralava. Les esclaves pouvaient être échangés contre des fusils, de la poudre ou divers produits manufacturés importés d’Europe. Ils étaient également achetés par des Malgaches aisés, souvent dans le but de se faire remplacer lors des corvées obligatoires.

Le roman de l’écrivaine Michèle Rakotoson constitue un témoignage littéraire permettant d’envisager la présence persistante du marché d’esclaves à Madagascar avant la colonisation. L’auteure y restitue l’aberrance de la conquête coloniale à travers un dispositif narratif fondé sur le regard croisé d’un esclave malgache, Tavao, et d’un officier français. Le motif du « silence », récurrent dans l’œuvre, renvoie à la souffrance intériorisée du personnage-esclave, tout en participant à la mise en mémoire d’une histoire familiale remontant aux premières décennies du XXᵉ siècle. À cette période, bien que l’esclavage ait été officiellement aboli, les andevon-drazana, esclaves ancestraux demeuraient attachés aux familles maîtresses en adoptant désormais l’appellation de « dépendants ».

L’année 1894, marquée par la menace d’invasion française, constitue un moment d’angoisse générale pour la population malgache, déjà confrontée à la supériorité militaire et financière européenne au cours des guerres franco-merina de 1885 et 1895. Dans le village d’Ambatomanga, à l’est d’Antananarivo, la toponymie conserve la mémoire de cette histoire : le site d’Ambatonandevo (« rocher des esclaves ») désigne le lieu où les Andevo étaient regroupés avant leur mise en vente sur le kianja, la place publique. Certaines familles notables ont conservé jusqu’au début du XXᵉ siècle leurs dépendants domestiques, ce qui fut notamment le cas de la famille de Michèle Rakotoson. Dans le roman, le fils aîné, promis à une carrière médicale, est mobilisé pour participer à la guerre contre les Français. Son esclave domestique, Tavao, est contraint de l’accompagner, laissant derrière lui sa femme et ses enfants. En choisissant de suivre le fils de son maître afin de le protéger, Tavao incarne la souffrance silencieuse des esclaves malgaches, une loyauté qui dépasse la logique exprimée par l’adage ny hena no anarahana andriana (on suit le maître parce qu’on partage sa viande). L’attachement entre maîtres et esclaves relève ici d’une fidélité contraignante et intériorisée, plutôt que d’un bénéfice matériel.

Au terme de cette analyse, il apparaît que les vestiges archéologiques de l’esclavage en Imerina demeurent limités, notamment parce que les esclaves étaient intégrés à la maisonnée comme dépendants. Leur proximité quotidienne avec leurs maîtres s’exprimait également à travers des relations quasi familiales, renforcées par des pratiques telles que l’allaitement des enfants maîtres par des femmes esclaves ou, dans certains cas, par l’existence de courtisanes choisies par les épouses légitimes. Les esclaves royaux, ou tandapa, jouaient par ailleurs un rôle essentiel dans le fonctionnement de la cour, bien qu’ils fussent juridiquement considérés comme des sujets libres. Les travaux de défense, creusement de fossés, aménagement de tranchées, construction de clôtures en terre rouge, ainsi que l’entretien des rizières, piliers de la stabilité politique et de la puissance économique de la royauté comme des familles aisées, reposaient largement sur la force de travail servile. Ce caractère indispensable explique en partie l’interdiction de vendre les esclaves domestiques ou familiaux, dont la cession, lorsqu’elle s’avérait inévitable, constituait une épreuve douloureuse vécue dans le silence, autant pour le maître que pour l’esclave. Qu’ils soient captifs de guerre ou réduits en esclavage pour dettes, rébellion ou naissance, la vente des esclaves en Imerina s’apparentait ainsi à la perte d’un compagnon de vie, marquant profondément l’organisation sociale et les mémoires collectives.