Le 19 septembre 1888, le Consul britannique de Mascate dans le Sultanat d’Oman, le lieutenant E. Mockler, recueillait le témoignage d’un jeune adolescent de 15 ans nommé Khamis Bin Nasseb Mahyawa. Celui-ci s’était réfugié quelques jours auparavant à bord d’un navire de la Royal Navy afin d’échapper aux trafiquants d’esclaves qui l’avaient capturé à Zanzibar . La déposition du jeune Khamis est un document rare dans les archives qui comptent peu de témoignages de victimes de la traite. Il nous éclaire sur les grandes caractéristiques de ce trafic dans l’océan Indien ainsi que sur le rôle de la Royal Navy dans sa répression.

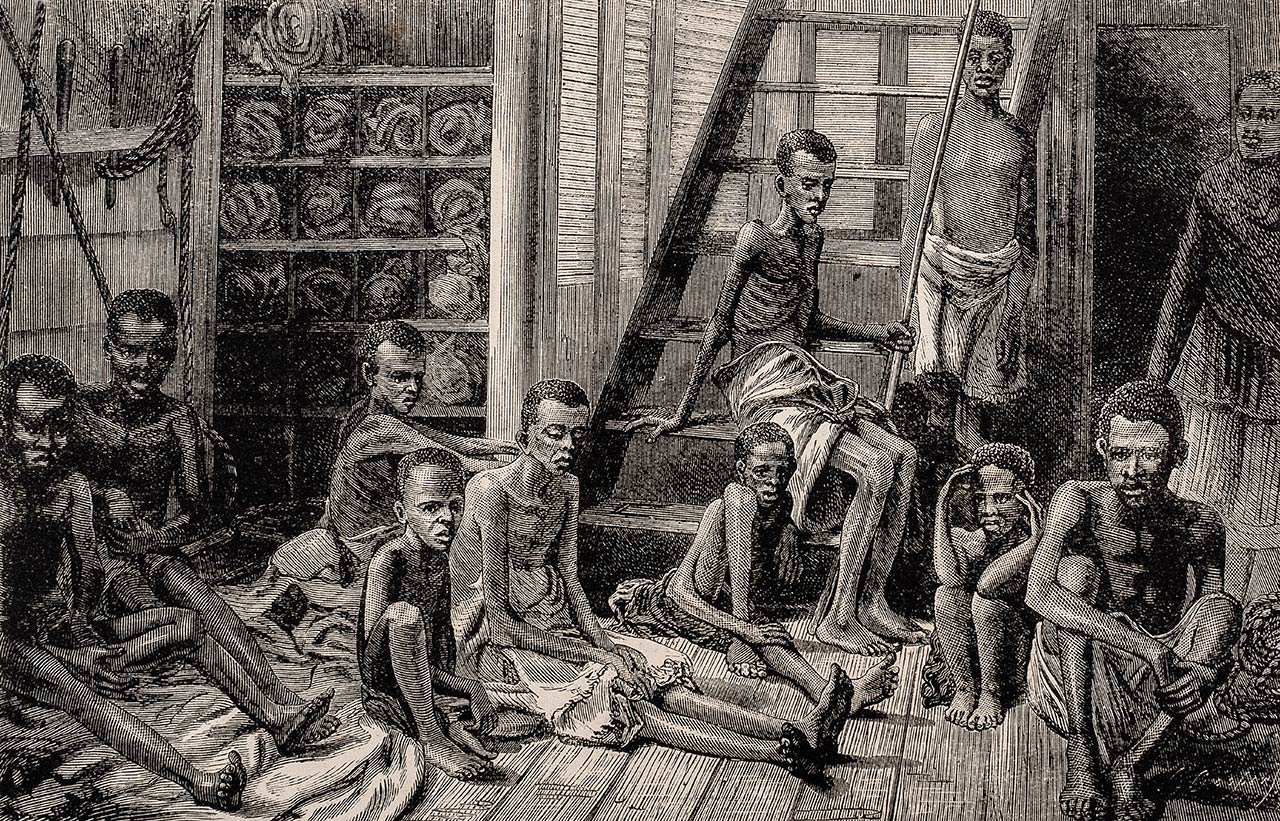

Khamis raconte comment, alors qu’il n’était qu’un tout jeune enfant, il fut capturé avec sa famille dans la région de l’Afrique des grands lacs, puis acheminé de force vers les côtes de l’Afrique orientale, et, enfin, vendu au propriétaire d’une plantation de Zanzibar pour être réduit en esclavage. Affranchi à la mort de son « maître », il devint « un homme libre » jusqu’au jour de sa nouvelle capture par des trafiquants du Golfe Persique. Ces derniers l’embarquèrent à bord d’un navire vers Bagamoyo, port clé de la traite sur la côte séparée par un tout petit bras de mer de Unguja, l’île principale du Sultanat de Zanzibar. Puis, Khamis dut endurer dans d’affreuses conditions, avec 29 autres esclaves, la traversée de l’océan Indien à bord d’un autre navire, un « Bugala », l’un de ces boutres aux voiles triangulaires et aux coques acérés si courants en Afrique de l’Est ou en Arabie à cette époque. Ils accostèrent enfin à Sour, autre port de traite important situé à l’entrée du Golfe Persique dans le Sultanat d’Oman. Khamis raconte ensuite comment il sut profiter du manque de vigilance de ses geôliers un jour qu’il se trouvait ancré non loin du port de Mascate. Comme il aperçut un navire de la Royal Navy, Khamis se jeta à l’eau puis nagea jusqu’à lui afin d’y demander secours et d’y clamer sa liberté.

Loin d’être isolé ce récit est un exemple emblématique des nombreux cas d’esclaves fugitifs recueillis par la Royal Navy dans la seconde moitié du XIXe. Elle nous montre que ce jeune adolescent avait étonnamment conscience du rôle joué par la marine britannique dans la répression de la traite. Il savait qu’aborder un navire de Sa Majesté lui permettrait d’échapper à sa condition d’esclave. Les fugitifs comme Khamis furent d’ailleurs si nombreux, qu’en 1875 l’Amirauté britannique interdit aux marins de Sa Majesté de les secourir en raison des tensions que cela suscitait auprès des États alliés de Londres dans l’océan Indien ; États dont la prospérité (dattes, perles, ivoire, clous de girofle) dépendait en grande partie de cette main d’œuvre servile. De plus, il s’agissait aussi pour les Britanniques de limiter leur engagement à des opérations maritimes contre la traite internationale sans toutefois remettre en question la légalité de l’esclavage au sein d’États souverains. Cependant, cette circulaire de l’Amirauté fut très rapidement abandonnée sous la pression d’une virulente mobilisation de l’opinion publique et des députés de Westminster, mobilisation montrant la force inégalée du courant abolitionniste en politique Outre-Manche depuis le début du XIXe .

Si dans les années 1880 les navires de la Royal Navy étaient célèbres pour leur engagement contre la traite, il n’en fut pas toujours ainsi. Jusqu’à son abolition en Grande-Bretagne (1807) puis en France (1817-1831), les Européens avaient en effet dominé le trafic dans l’océan Indien . Néanmoins après les abolitions de l’esclavage dans les colonies britanniques (1833) puis françaises (1848), et alors que la traite déclinait dans l’Atlantique entre la Guerre Civile américaine (1861-1865) et l’abolition de l’esclavage au Brésil (1888), les opérations navales des puissances européennes contre le trafic d’esclaves se renforcèrent.

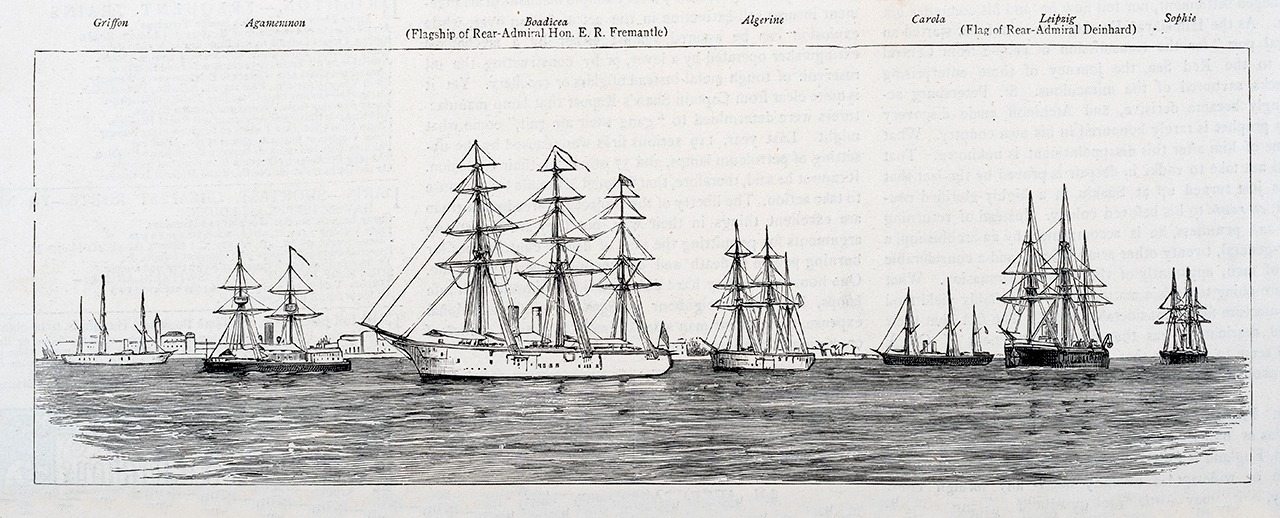

Vers 1860, la station navale britannique d’Afrique de l’Est était constituée « de sept à douze navires » patrouillant « de la lisière orientale de l’océan Indien jusqu’au cap de Bonne-Espérance » . Sa première mission était de sécuriser les routes maritimes vers l’Inde, joyau de l’Empire britannique. Dans un second temps seulement, il s’agissait aussi de lutter contre la traite dans l’océan Indien afin de parachever la « mission » que s’était donnée la Grande-Bretagne sur toutes les mers du globe depuis 1807.

En 1873, le capitaine G. L. Sulivan soulignait néanmoins, dans un récit populaire racontant sa campagne dans l’océan Indien au cours des années 1860, « combien les moyens pour supprimer la traite étaient insuffisants » . Les officiers de Marine comme Sulivan parvinrent toutefois, grâce aux rapports publiés par le Parlement et aux ouvrages grand public qu’ils diffusèrent, à améliorer quelque peu la situation. Cette stratégie porta particulièrement ses fruits après le passage de la mission diplomatique de Sir Bartle Frere à Zanzibar en 1873, mission ayant abouti à la signature d’un traité d’abolition de la traite sur les côtes du Sultanat. Les moyens furent ensuite renforcés durant le blocus naval de Zanzibar (1888-1889), blocus dont l’objectif fut plus de réprimer une révolte anticoloniale que de véritablement mettre fin à la traite alors que la ruée vers l’Afrique battait son plein. Quoi qu’il en soit, comme de nombreux historiens l’ont depuis souligné, les croiseurs britanniques engagés dans la lutte contre la traite ne furent pas en mesure de mettre un terme définitif au trafic même s’ils contribuèrent à le réduire substantiellement. Ainsi de 1860 à 1890, les croiseurs capturèrent 1 000 boutres, libérant environ 12 000 esclaves (au total 22 000 entre 1807 et 1888) » alors que l’on estime qu’entre 800 000 et plus de deux millions de personnes furent victimes du trafic à cette période .

De plus, il faut aussi considérer que la quasi-totalité de ceux et de celles qui se trouvèrent, comme Khamis, « libérés » par la Royal Navy connurent de nouvelles formes de servitude coloniale soit dans le cadre de « l’apprentissage » (mise sous tutelle et à disposition de l’État ou d’une personne privée), soit dans celui du « travail sous contrat » rappelant les conditions peu enviables « des coolies » indiens ou chinois. Les « Africains libérés » de l’océan Indien, firent donc presque tous l’expérience de « l’engagisme » que ce soit dans l’armée, les missions religieuses, les travaux publics, les plantations coloniales, ou en tant que domestiques. Certains devinrent même interprètes ou marins de la Royal Navy et participèrent activement aux opérations de lutte contre la traite.

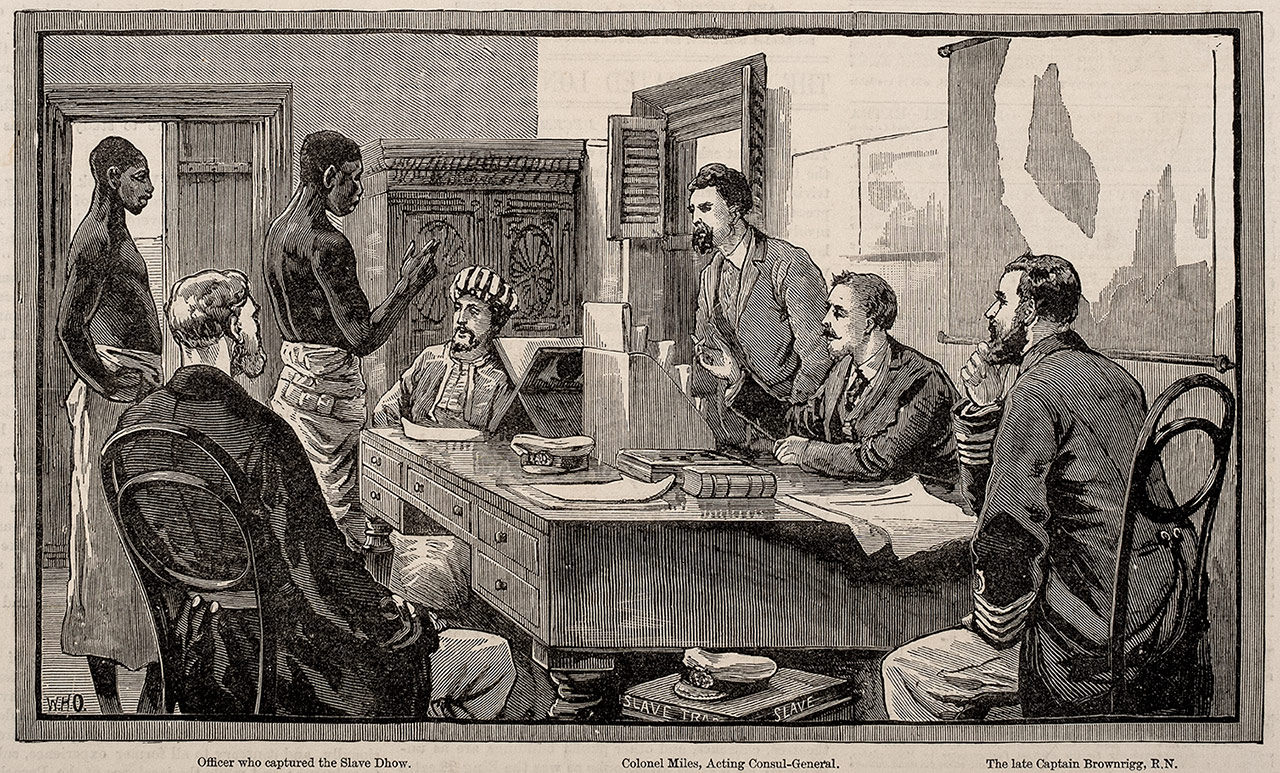

Dans l’océan Indien, comme dans l’Atlantique, la répression de la traite menée par la Royal Navy fut cependant une révolution juridique et politique. La lutte fut d’ailleurs strictement encadrée par le parlement, l’Amirauté, le Foreign Office, et les autorités consulaires sur le terrain. Il s’agissait d’éviter que toute capture d’un navire « négrier » puisse être interprétée comme une atteinte à la liberté de navigation (garantie du commerce mondial) ou à la souveraineté des États (tout navire battant un pavillon étant considéré comme l’incarnation d’un État souverain).

Pour lutter contre la traite, la Grande-Bretagne avait donc développé en temps de paix le droit de visite (inspection) des navires suspectés de traite en réalisant la signature de nombreux traités bilatéraux autorisant leur abordage puis leur capture et leur destruction. À l’origine, le droit de visite et de capture d’un navire marchand était pourtant, selon le droit international, uniquement applicable en temps de guerre. Il s’agissait d’éviter toute ingérence étrangère dans un conflit afin de protéger la souveraineté des Etats. L’inspection et la saisie des navires de traite ouvrait ainsi la voie à une nouvelle forme d’ingérence au nom de principes humanitaires non encore inscrits dans le droit international.

Toute capture de navire réalisée dans le cadre de la répression de la traite se devait par conséquent de respecter un cadre juridique et politique strict. Une capture se devait d’être validée par un tribunal de la Vice-Amirauté (tribunal jugeant des litiges maritimes) ou par une Commission-Mixte (tribunal mis en place dans le cadre d’un accord bilatéral entre deux nations). Dans l’océan Indien tout officier réalisant une capture devait rejoindre au plus vite l’un des ports abritant l’une de ces cours de la Vice-Amirauté au Cap, Maurice, Aden, Bombay, ou Zanzibar à partir de 1869 . Comme le montre le tableau ci-dessous la cour du Sultanat eut une activité importante durant la seconde moitié du XIXe puisque 7819 esclaves y furent « libérés » sur la totalité des 12 000 « libérations » réalisées entre 1860 et 1890 dans l’océan Indien.

| Année | Nombres de boutres capturés et de cas jugés par la cour de la Vice-Amirauté de Zanzibar | Esclaves « capturés » puis « libérés » |

| 1867-1874 | 214 | 4 698 |

| 1870-1875 | 89 | 2 118 |

| 1880-1884 | 117 | 1 003 |

Néanmoins, l’usage du droit de visite pouvaient parfois donner lieu à des abus. Non seulement ces cas jetaient le discrédit sur la nature de « la mission » menée par la Royal Navy mais ils pouvaient également conduire à des crises diplomatiques avec les pays dont le navire avait été abusivement arraisonné ou détruit. En 1868, le Sultan de Zanzibar Seyyid Majid, écrivit par exemple au consul britannique Henry Adrian Churchill pour se plaindre de la capture et de la destruction de boutres qu’il qualifiait d’atteinte à sa souveraineté et au droit international. Entre la France et la Grande-Bretagne, l’exercice du droit de visite donna lieu à de nombreuses crises. Ces incidents répétés troublèrent avec une intensité peu commune les relations des deux pays au cours des années 1840 dans l’Atlantique puis durant toute la seconde moitié du siècle dans l’océan Indien. La France refusa d’ailleurs toujours d’accorder à la marine britannique le droit de visite des navires marchands battant son pavillon, à l’exception de 1831 et 1833 dans l’Atlantique avec un cadre très restreint. Paris considérait en effet l’arraisonnement par la Royal Navy d’un navire battant son pavillon comme une intolérable humiliation de sa souveraineté. De son côté Londres accusait la France de laisser proliférer la traite à l’abri de son pavillon et d’empêcher le succès de sa « noble mission humanitaire ». La France rétorquait que l’usage du droit de visite par la Royal Navy n’était qu’un moyen déguisé pour mieux affirmer sa suprématie navale et coloniale. Les contentieux se multiplièrent entre les deux puissances vers la fin du siècle.

Parmi quelques cas on peut mentionner, en 1893, celui du Fath el Kheir, arrêté dans le port de Zanzibar par le H.M.S. Philomel avec 77 esclaves à son bord ou en 1900, les cas du Diriki et du Fath el Kheir, tous deux également saisis avec de nombreux esclaves. Parallèlement, quelques visites arbitraires eurent également lieu. En septembre 1897, le Fath el Kheir à Mombasa et le Majunga à Pemba furent arrêtés, puis inspectés par la Royal Navy alors qu’ils n’étaient aucunement engagés dans la traite. Ces incidents continuèrent de perpétuer le cercle vicieux des tensions entre les deux puissances coloniales rivales pour atteindre leur paroxysme à l’aube du XXe siècle.

En 1903, cinq propriétaires de « boutre français » originaires de Sour furent ainsi arrêtés par la marine britannique puis jugés et emprisonnés par le Sultan d’Oman. Il fallut pour éviter un conflit ouvert entre Paris et Londres que cette question soit portée devant la toute jeune Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye car ces hommes, autant que leurs navires, étaient considérés comme « sujets français » relevant uniquement de la justice française. Pour Paris, il en allait de sa souveraineté alors que pour Londres il s’agissait de celle d’Oman et par conséquent du droit de visite accordé à la Royal Navy. La cour rendit sa sentence le 8 août 1905 sur « l’affaire des boutres de Mascate ». Dans le tout nouveau contexte politique de l’Entente Cordiale (1904), ce jugement permit de mettre un point final aux crises violentes ayant opposé les deux pays dans l’océan Indien. Tout en sanctuarisant le droit d’une nation d’attribuer son pavillon aux navires de son choix, et donc la souveraineté des États, l’arbitrage de la cour en limitait toutefois la possibilité pour les boutres en vertu de la ratification par la France (1892) de l’Acte de la Convention de Bruxelles (1890). Ce traité international visait en effet à lutter contre la traite dans l’océan Indien en y établissant pour les signataires un droit de visite universel des « négriers ». Dans le contexte du nouvel élan colonial européen en Afrique, il s’agissait également de placer l’impérialisme occidental sous les auspices de l’humanitaire et du droit international afin de le légitimer.

Si les historiens continuent de débattre du sens historique à donner à la répression de la traite menée par la Grande-Bretagne dans l’océan Indien, il est établi que l’action des croiseurs britanniques contribua à la réduire considérablement sans pour autant lui porter un coup fatal. L’historien Matthew S. Hopper, a montré que la traite ne déclina dans l’océan Indien seulement qu’au cours des années 1920, lorsque « le commerce des dattes et des perles d’Arabie [s’effondra] du fait de la mondialisation » .

En revanche l’apport britannique fut décisif pour le statut de la traite et de l’esclavage dans le droit international. L’expérience historique de la Royal Navy inspira en effet les articles 99 et 110 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (1982) interdisant le transport d’esclaves puis établissant un droit de visite universel des navires suspectés de traite.