Un article rédigé par Prosper Ève, historien, professeur émérite de l’Université de La Réunion.

L’histoire c’est l’étude de la vie, de l’amour et de la mort. Comme la vie n’est pas un long fleuve tranquille, l’écriture de l’histoire des mis en esclavage ne peut se faire sur le mode binaire. Leur vie est dominée par le travail, car ils ont été achetés à cette fin. Elle est ponctuée de souffrances et de pleurs, mais aussi de rires et de joie. En principe, le dimanche est un jour de repos. En réalité, le travail cesse après la corvée qui occupe toute la matinée. Les jours de fête religieuse, le maître leur donne la possibilité de faire la fête, c’est-à-dire de consommer de la viande, de boire et de danser. Dans la vie des mis en esclavage de l’île Bourbon, le jour de l’an est vraiment particulier.

– D’abord, parce que ce jour leur permet de se repérer dans le temps.

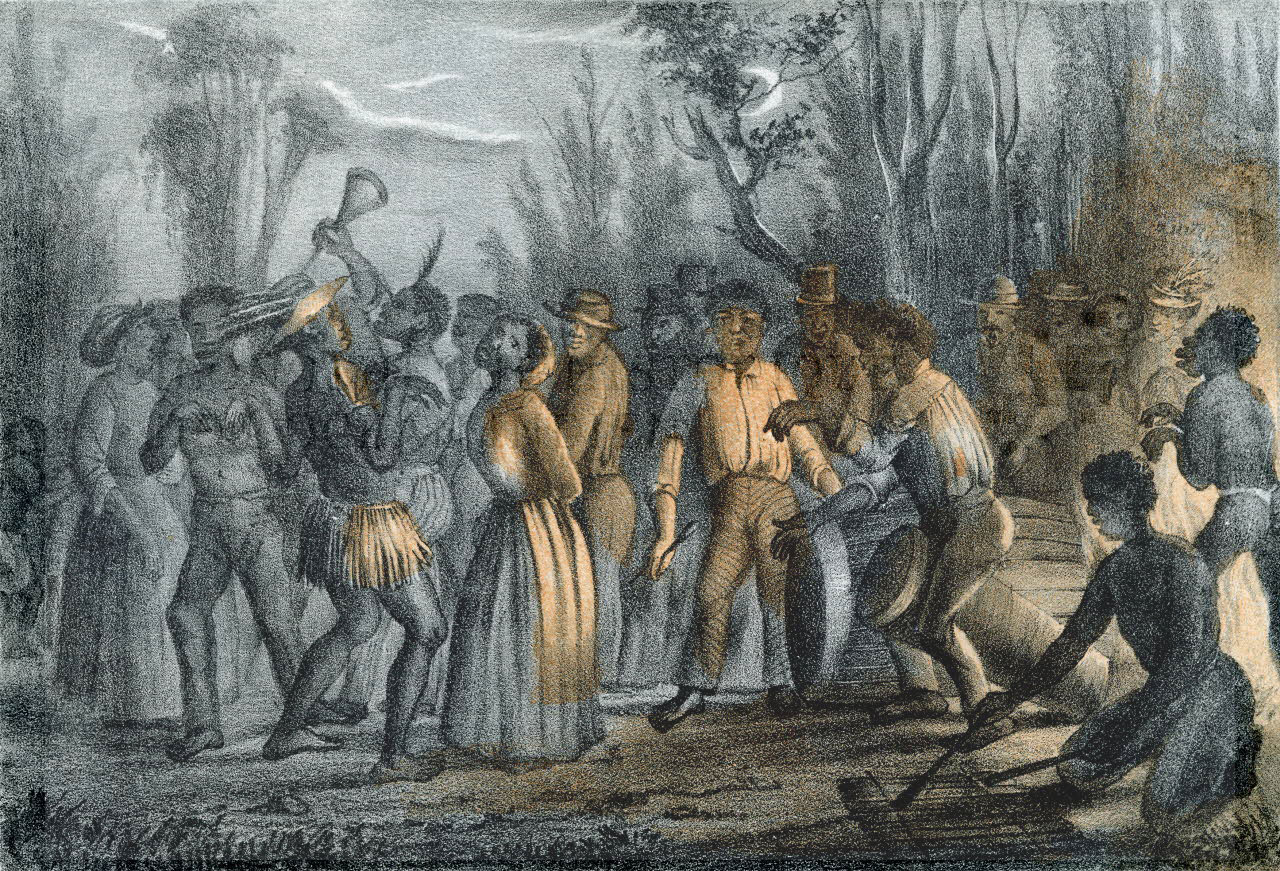

– Ensuite, parce qu’ils ont établi une coutume. Au cours de la matinée, tous vont souhaiter la bonne année à leur maître. Ils l’appellent d’ailleurs « jour banané ». Cette démarche est chargée de sens. Certains pourraient la réduire à un acte totalement intéressé. Car ce jour est celui des étrennes – en fait, il s’agit des deux vêtements de rechange – et de vœux qui se conclut par l’offre d’un verre d’alcool ou de limonade. En fait, par cette démarche pacifique empreinte de respect et de bonté, les mis en esclavage attirent l’attention de leur maître sur leur humanité, leur appartenance à la même habitation et à la nécessité pour tous ses membres d’être unis. Si la plupart des maîtres ne dénigrent pas cette coutume, une minorité ne la supporte pas. Mais, elle est obligée de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il leur est impossible de les rabrouer.

– Enfin, parce que pour ces dominés, ce jour est le moment idéal pour penser à ses ancêtres, pour leur demander aide et protection pour pouvoir supporter l’insupportable et pacifier les liens entre les acteurs de l’habitation. Pour les Malgaches, les Africains, les Indiens, la mort d’un parent ne marque pas la fin de ses liens avec les vivants. Comme le mis en esclavage ne peut rien sans l’autorisation du maître, il se soumet à la règle et l’invite à y participer avec sa famille.

Coll. Musée Léon Dierx, inv. 1984.07.05.38

Si le rejet du système esclavagiste se traduit par des actes de résistance, la coutume audacieuse établie le jour de l’an n’est pas à minorer.

Ce qui se passe sur l’habitation Desbassayns ce jour-là amène justement à la surface la question de la complexité du système esclavagiste.