« Léocadie, je l’ai donnée à Mélanie » .

Ces mots, écrits par Ombline Desbassayns en 1807, résument le rapport entre ces deux femmes à l’histoire commune mais aux parcours parallèles et qui donc ne se croisent jamais.

Ombline ne mentionne plus Léocadie par la suite.

Deux femmes, mais de statut opposé, l’une esclave, l’autre esclavagiste et malgré des itinéraires apparemment semblables, deux vies bien différentes. L’une possède non seulement des biens immenses mais surtout des esclaves dont elle maîtrise en grande partie le destin. L’autre ne possède rien en propre, même pas ses enfants.

Deux femmes qui seront également deux filles, deux épouses, deux mères et grand-mères.

Léocadie naît en 1757, de Pierre et Pauline, esclaves d’Henry Paulin Panon-Desbassayns et descendants, en partie de Dominique Modoze et Pierre Mobiliha, deux Indiens mariés en 1690 .

Leur patronyme ne se transmet qu’à la seconde génération avant de disparaître par la volonté du pouvoir colonial qui nie ainsi l’ancestralité des esclaves et leur identité.

Léocadie est nourrie par sa mère de même que ses neuf frères et sœurs .

Si la famille proche d’Ombline se réduit, après le décès de son père en 1801 , celle de Léocadie présente certaines particularités.

Ainsi cette famille nombreuse privilégie des alliances avec des esclaves créoles et elle est surreprésentée dans la domesticité : domestique, nourrice, commandeur, maître d’hôtel, etc. .

À ce titre, elle se distingue d’une grande partie des esclaves victimes de la Traite, Africains et Malgaches, aux unions souvent ignorées mais dont la descendance est aussi importante.

La nature des relations entre ces deux femmes qui vont « cohabiter » pendant près de quatre décennies, chacune dans leur domaine, et surtout selon leur statut et chacune dans son rôle est une question essentielle.

Nous n’envisageons aucune « connivence » entre ces deux personnes dont le fait d’être une femme n’implique aucune complicité.

Leurs intérêts, sans doute affectifs essentiellement, ne se rejoignent qu’autour de la question des enfants, de leur allaitement et des soins à leur apporter.

Ombline naît en 1755, de Julien Gonneau et Elisabeth Léger ; cette dernière décède en couches, laissant Ombline orpheline de mère et fille unique ; elle est alors allaitée par une nourrice, Madeleine, créole (1735-1814) :

« La nourrice de maman aussi est morte » .

Cette question des nourrices et de l’allaitement est un fil rouge qui régit les rapports entre ces deux femmes. Léocadie, mais également ses sœurs, belles-sœurs, filles et petites-filles, seront des nourrices des enfants d’Ombline et de certains de ses petits-enfants.

Ainsi, Julien et Philippe Desbassayns semblent avoir eu comme nourrice, l’un soit Appoline, mère de Léocadie, ou Darie, sœur de Léocadie, l’autre soit Clotilde, sœur de Léocadie, soit Dorothée. Quant à Euphrasie et/ou Joseph Desbassayns, ils sont certainement nourris par Perpétue qui les accompagne en France entre 1790 et 1793. Enfin, pour Charles, c’est Toinette, belle-sœur de Léocadie, qui l’élève. Les témoignages des divers enfants d’Ombline envers ces nourrices soulignent à chaque fois un attachement certain.

Léocadie, suite à la naissance de sa fille Candide en 1780, sera la nourrice de Mélanie, née en 1781. C’est elle qui part en France avec cette fille d’Ombline et c’est ce groupe familial, dans un village près de Toulouse, qui sera affecté lors du décès de Léocadie.

On peut ainsi avancer l’hypothèse d’une proximité affective entre Léocadie et Mélanie ; la fonction de nourrice implique un contact d’abord physique entre l’allaitante et l’allaité. La différence de statut, de sexe, de couleur, n’intervient sans doute que très peu dans cette relation.

Cette question est si importante que le gendre d’Ombline, Joseph de Villèle, aborde à plusieurs reprises le sujet de l’allaitement et des nourrices.

Les représentations liées à l’allaitement dans la société de l’époque sont diverses. Si Joseph de Villèle a connu une enfance avec une nourrice, à une dizaine de kilomètres de ses parents, à Bourbon, les nourrices sont à domicile. Son témoignage sur les avantages et inconvénients du recours aux nourrices est instructif ; il écrit, alors qu’il réside encore à Bourbon :

ma femme] qui nourrit son petit … comme ses seins sont malades, elle souffre à chaque fois des douleurs inouïes … Mélanie donne à têter à sa petite Louise et sen trouve fort bien. L’enfant s’accomode aussi fort bien de la nourriture au flacon … Nous ne connaissons ici d’autre moyen que de faire têter avec exactitude et durant plus d’un mois, on se sert pour cela d’un petit chien qui n’ait que sept à huit jours, il en est beaucoup ici qui ont été nourris de cette maniere.

Cette référence au recours à des animaux à Bourbon, pour résoudre des problèmes de crevasse et d’engorgement des seins suite à une naissance, semble n’avoir concerné que des femmes de statut libre. Cela a pu concerner Ombline, lors des naissances d’enfants non viables.

Si Joseph de Villèle a une vision négative du recours aux nourrices créoles, son frère Jean Baptiste, marié à Gertrude, autre fille d’Ombline, écrit :

« Mon petit garçon manqua de nourriture et faillit périr aussi dans cette circonstance. Nous fumes obligés de lui donner une nourrice de laquelle il s’acomoda bien et qui l’a supérieurement nourri jusqu’à aujourduy. »

Sa femme, Gertrude, écrit quant à elle :

Les Noirs sont sensibles à ce que les enfants font pour eux. Frédéric surtout a sa nourrice à laquelle il était très attaché et qui l’a nourri de bien bon cœur. Il était à la mort quand cette femme lui a donné à téter. »

En nourrissant les enfants d’Ombline, les femmes nourrices partagent, ou négligent, l’allaitement de leur propre enfant. Rien ne permet d’affirmer qu’elles nourrissent en même temps deux jeunes enfants. En établissant ce lien étroit impliqué par l’allaitement, en faisant parfois dépendre la survie de l’enfant de leur disponibilité, ces femmes, de la parentèle de Léocadie, s’approprient naturellement une « part » de ces enfants. Cela ne rapproche pas pour autant Ombline de ces nourrices qui la privent ainsi d’une partie de son pouvoir de mère. On ignore les raisons qui l’ont conduite à recourir à plusieurs reprises à des nourrices esclaves ; cela peut correspondre à une approche sociale à la fin du XVIIIe siècle visant à remettre en question l’allaitement maternel ou bien provenir d’impossibilités physiologiques. Elle ne partage cependant pas la même approche que son gendre Joseph de Villèle pour qui :

« L’idée d’une nourrice ne s’est pas une seule fois présentée à elle [sa femme] et je me garderai de lui proposer. Dans ce pays les suites en sont souvent tres pernicieuses. »

Sans doute parce qu’à Bourbon, les nourrices sont noires et esclaves, alors qu’elles sont libres et blanches à Toulouse, ce qui l’amène à recourir au service d’une nourrice pour un de ses enfants né dans cette région.

Ce pouvoir des femmes esclaves sur leur maîtres esclavagistes se retrouve également dans d’autres contrées colonisées, comme le Brésil, les Antilles ou l’Amérique du Nord et bien souvent l’allaitement de bébés blancs par des femmes noires se heurte à un préjugé de couleur et de risques pour le nouveau-né de contracter des maladies mais aussi des formes de « dégénérescence » liées au statut et à la couleur de ces femmes.

Les descendants de ces deux dynasties ont donc un point commun, une histoire d’allaitement par une femme noire et esclave.

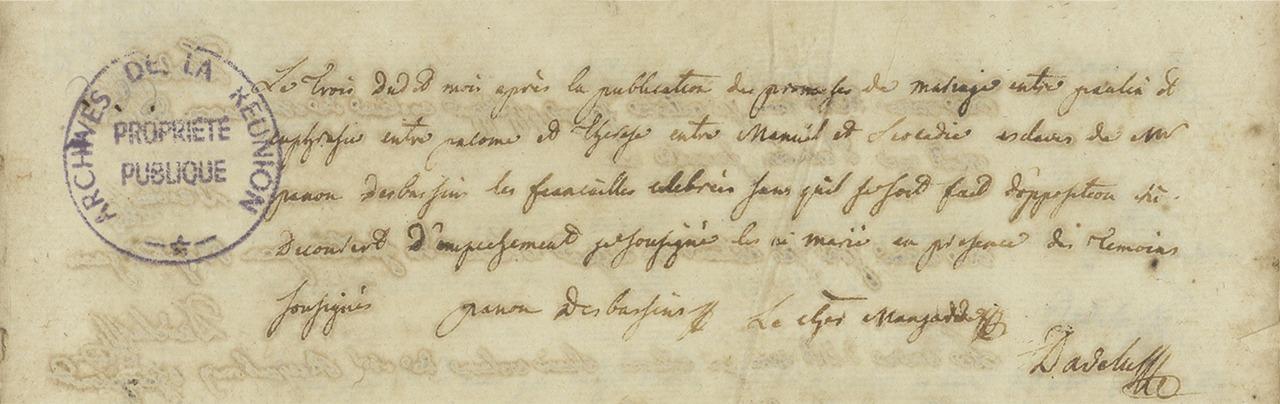

Si Ombline, avant ses 15 ans, se marie avec Henry Paulin Panon-Desbassayns, son aîné de plus de 20 ans, Léocadie épouse, à plus de 19 ans, Manuel , esclave indien du même âge, renouant ainsi, d’une certaine façon avec son ancestralité « volée » puisque non reconnue.

Léocadie est mère de neuf enfants, dont huit atteignent l’âge adulte, et ce entre 1777 et 1801. Elle est mère à l’âge de vingt ans alors qu’Ombline a son premier fils avant ses seize ans.

Cette dernière donne naissance à quatorze enfants entre 1771 et 1797, dont cinq décèdent à la naissance ou en bas-âge. La mortalité infantile à cette époque touche aussi bien les enfants de femmes Libres que ceux nés esclaves.

Leur histoire de mère est bien différente.

Les enfants de Léocadie sont éloignés de leur mère suite au décès d’Henri Paulin Panon Desbassayns puis par l’exil de Léocadie en France en 1807. Jusqu’à cette date, ils vivent avec leurs deux parents.

« Julien est à Henry, maman le lui a donné ; et Petit Pierre est à Frédérick (De Villèle). Je vous donne ces détails, ma sœur Mélanie sera bien aise de les connaître. Charles est très content de Julien. » (Julien et Petit Pierre sont les deux derniers fils de Léocadie).

En raison de la succession, certains vont à Saint-Denis, d’autres à Saint-Leu ou à Sainte-Marie. Cette dispersion explique qu’au moment de l’abolition, les patronymes attribués sont différents pour ces frères et sœurs ainsi que pour leurs enfants.

Il faut noter que le dernier fils de Léocadie, Julien, né le 22 mars 1801, est âgé de six ans lors de la séparation d’avec sa mère, ce qui contredit la loi qui l’interdit avant l’âge de sept ans .

Très jeunes, les enfants d’Ombline sont envoyés en France pour leurs études. S’ils voient leur père lors de ses voyages, certains restent de très longues années sans voir leur mère.

Si tous les enfants de Léocadie restent à Bourbon, plusieurs de ceux d’Ombline s’installeront définitivement en France ; c’est le cas pour trois fils et une fille, Mélanie.

Leur parcours de mère est jalonné de séparations pour l’une et l’autre mais pas au même moment de leurs vies et absolument pas pour les mêmes motifs.

Leur situation de grands-mère est également différente. Si elle n’a que des contacts épisodiques avec plusieurs de ses enfants, Ombline semble s’être occupée davantage de ses petits-enfants, du moins de ceux installés sur l’île. A l’inverse, en raison de son exil, Léocadie ne connaît que la naissance de deux petits-enfants et ne voit pas grandir les autres.

En organisant son départ pour la France, Ombline sait très bien ce qu’elle fait et comment elle peut disposer de son esclave Léocadie.

Ombline reste toute sa vie à Bourbon, excepté un bref voyage à l’île Maurice. Elle décède le 4 février 1846 à plus de 90 ans. Après ses funérailles qui furent un évènement dans la colonie, sa tombe, ainsi qu’une statue la représentant, l’inscrivent dans le paysage réunionnais.

Léocadie, elle, va vivre l’exil et le déracinement quand, à l’âge de 50 ans, elle est envoyée en France, par Ombline, pour accompagner Mélanie. Ce voyage est bien renseigné par les écrits de Joseph de Villèle .

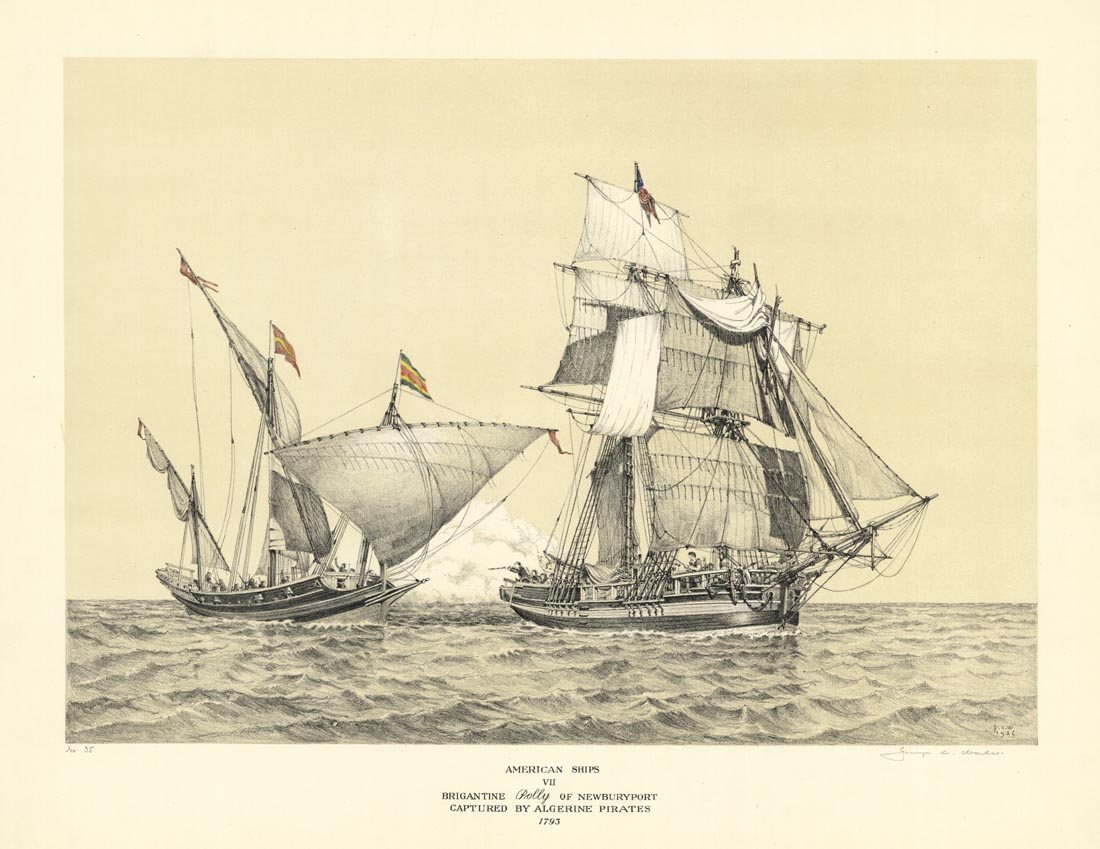

En raison de la guerre franco-anglaise, le Polly, bateau qui les transporte, passe par New York et nous possédons des informations précises sur la vie à bord. Ainsi, il évoque ainsi le passage de l’équateur :

« la cérémonie du baptême de la ligne… ils (les marins) ont épargné nos enfants et Cady. »

A New York et Broad Way où la famille réside dans une pension, « moitié prix pour les enfants et pour Cadi la domestique noire », De Villèle précise :

« Les noirs et les négresses sont aussi bien mis que les autres, ces dernières en chapeaux élégants, en bonnet de tulle, en robe de taffetas, ce qui amusa fort nos enfants et faisait lever les yeux au ciel à notre bonne négresse Léocadie. »

Elle n’y séjourne que quelques semaines avant de repartir vers Bordeaux puis Toulouse, lieu de résidence de la famille De Villèle et enfin Mourvilles Basses, petit village où s’élève le château de la famille.

Le père de Joseph de Villèle évoque également Léocadie :

« J’ai obtenu la permission de faire entrer Cadi et j’ai eu la réponse de Mr DECRES … Je reconnais bien tes bons principes pour le sort de cette bonne négresse qui a nourri ta femme, soignée les enfants et qui vous sera si utile. »

Mélanie Desbassayns part donc avec Léocadie, et non avec sa mère.

Le confinement qu’implique un si long voyage en bateau, six mois, entraîne obligatoirement une proximité physique et sociale entre ces personnes dont le statut est radicalement opposé.

L’importance de la présence de Léocadie au château De Villèle se retrouve dans les écrits du maître qui souligne ses responsabilités en termes de gestion de l’économie familiale. En proie à cette époque à des difficultés financières, il indique :

« Le personnel domestique doit s’intégrer intimement à cette économie. Pendant deux ans, la négresse Léocadie, qui avait nourri Mme de Villèle, avait tant bien que mal, secondé sa maîtresse. Mais elle supportait mal le climat et, en octobre 1809, se laissa mourir, au grand désespoir de la famille entière » .

C’est là, le 2 décembre 1809, dans ce village que « la négresse Léocadie, domestique … fille de Pierre, noir, et de Pauline, négresse» décède « d’épuisement ».

Aucune trace ne subsiste de la vie de Léocadie en ce lieu d’exil, aucune marque dans le cimetière de ce village où pourtant elle est enterrée. A l’opposé les tombes des De Villèle sont très présentes. Léocadie n’a vécu que 52 ans.

Contrairement à ce qu’elle a connu pendant un demi-siècle, Léocadie découvre, outre un environnement géographique nouveau, un climat dur mais surtout un isolement identitaire. Au château des De Villèle, tout le monde est Libre et blanc, les maîtres certes, mais également l’ensemble du personnel et des divers employés de l’exploitation ; cela est une rupture totale pour Léocadie et sans aucun doute une cause de mal-être et de désespoir.

On peut s’interroger sur le rapport aux affranchissements dans la dynastie Desbassayns et dans ses conséquences pour la famille de Léocadie.

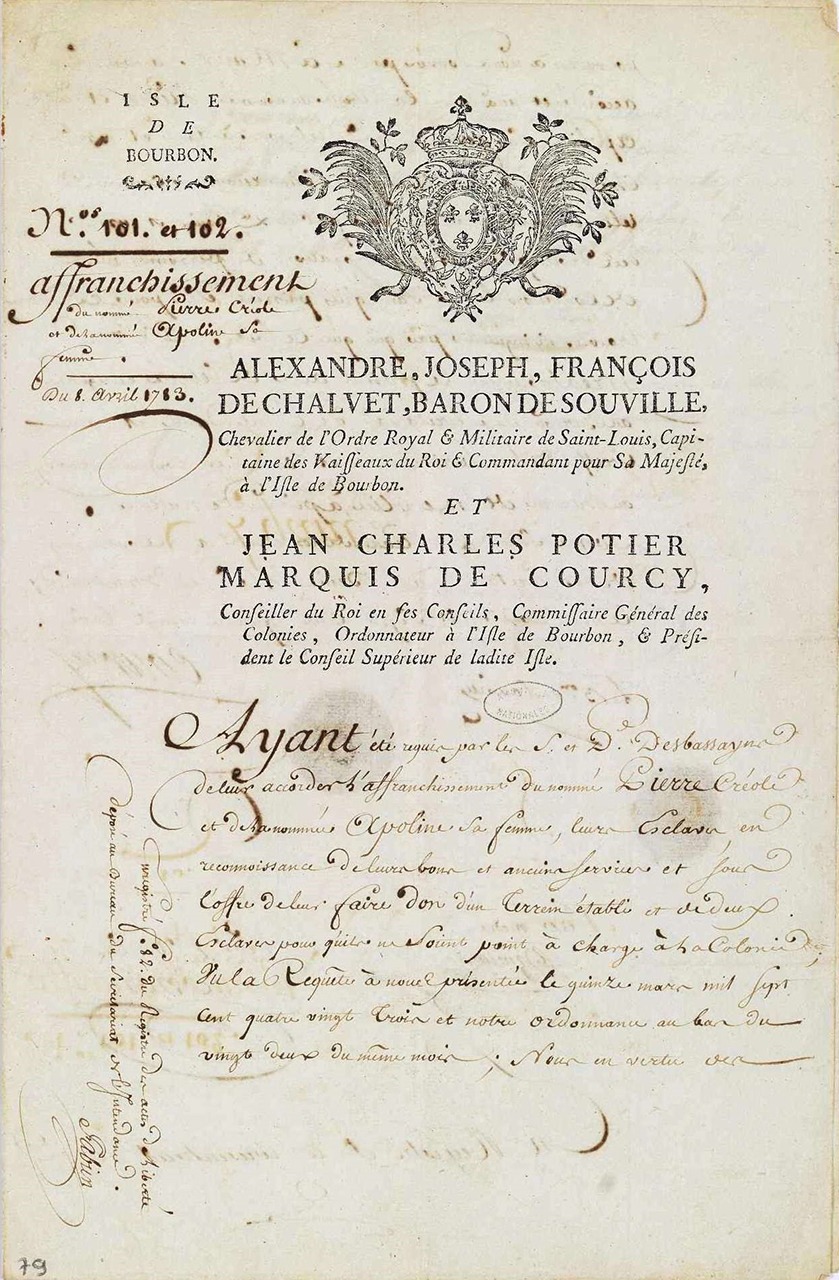

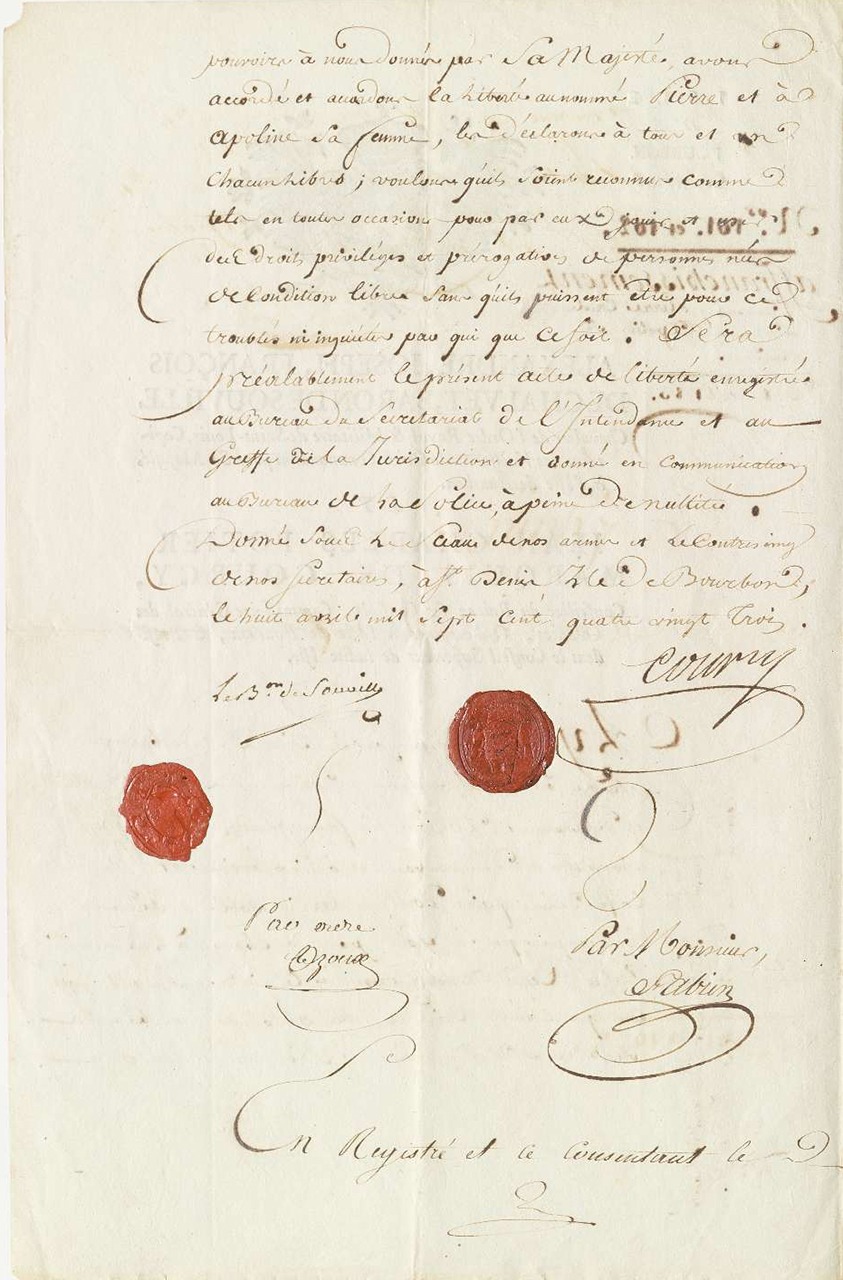

Ainsi, si Julien Gonneau, son père affranchira en 1794 une quinzaine d’esclaves, sa fille n’en décidera aucun. Henry Paulin Desbassayns, comme son père Augustin Panon, affranchira quelques esclaves, exactement trois : le père et la mère , de Léocadie, à qui il donnera un bout de terrain et quelques esclaves quand ils seront âgés de plus de cinquante ans, et également un des neveux de Léocadie, Séverin, qui accompagnera son maître lors de son premier voyage en France fin 1784, mais qui ne pourra pas mettre le pied sur le sol français, les formalités n’ayant pas été remplies. Affranchi en 1785, il s’installera un temps à Saint-André où il décédera en 1803 avec comme patronyme Debassin , qu’il ne pourra transmettre à ses enfants et dont il fut sans doute l’initiateur.

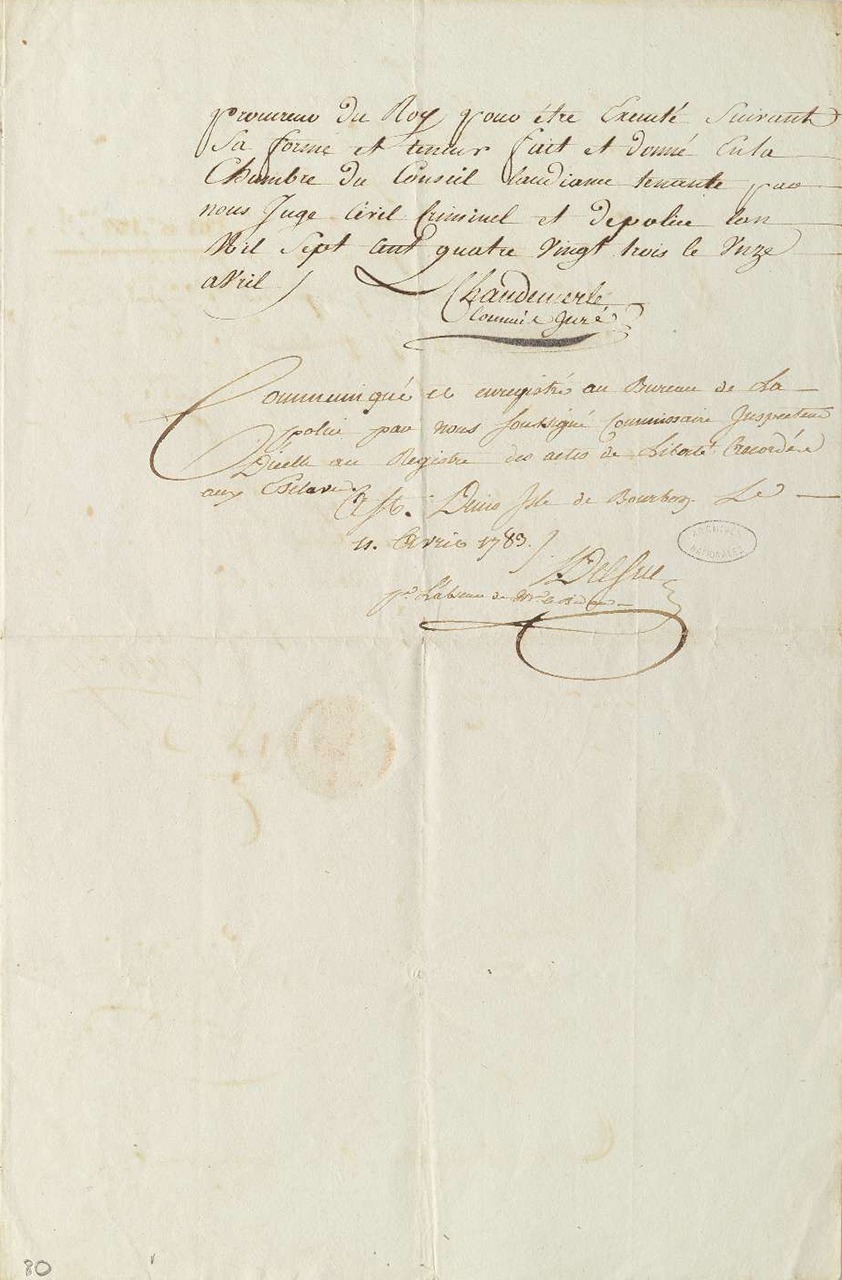

Acte d’affranchissement des esclaves Pierre Créole et de son épouse Apoline, avec « don d’un terrein établi et de deux esclaves pour qu’ils ne soient point à la charge de la colonie ». 8 avril 1783.

Coll. Archives nationales. Fonds Panon-Desbassayns et de Villèle, inv. 696AP/4, Dossier 3

Ombline n’a que des velléités d’affranchissement. Dans un « testament » de 1807 , elle souhaite que ses héritiers affranchissent une dizaine d’esclaves, dont Manuel, époux de Léocadie et laissent la liberté de choisir leur maître aux enfants de Léocadie. Celle-ci a embarqué le 14 mars de la même année. Mais Ombline ne décède qu’une quarantaine d’année plus tard et dans son dernier testament, aucun affranchissement n’est désormais prévu.

Ce comportement permet d’appréhender le fond de la relation qui unissait ces deux femmes de statut opposé, le pouvoir de l’une sur l’autre étant sans faille.

Ainsi, les histoires très singulières de Léocadie et Ombline ne se rapprochent vraiment que dans leurs rapports aux enfants de cette dernière. Leur statut opposé, esclave et Libre, restera toujours la base de leur « cohabitation ». Si l’une, Ombline dispose du pouvoir de la loi, l’autre, Léocadie bénéficie d’un tout autre pouvoir, bien plus puissant symboliquement, celui de mère de substitution.

La généalogie complète de Léocadie établie par Christian Galas