A 19 de setembro de 1888, o Cônsul britânico de Mascate no sultanato de Omã, o tenente E. Mockler, recolhia o testemunho de um jovem adolescente de quinze anos chamado Khamis Bin Nasseb Mahyawa, que se havia refugiado alguns dias antes a bordo do navio da Royal Navy a fim de escapar aos traficantes de escravos que o tinham capturado em Zanzibar . O depoimento do jovem Khamis é um dos raros testemunhos de vítimas do tráfico de escravos que constam dos arquivos, trazendo a lume as principais características deste tráfico no oceano Índico, bem como o papel da Royal Navy no combate ao mesmo.

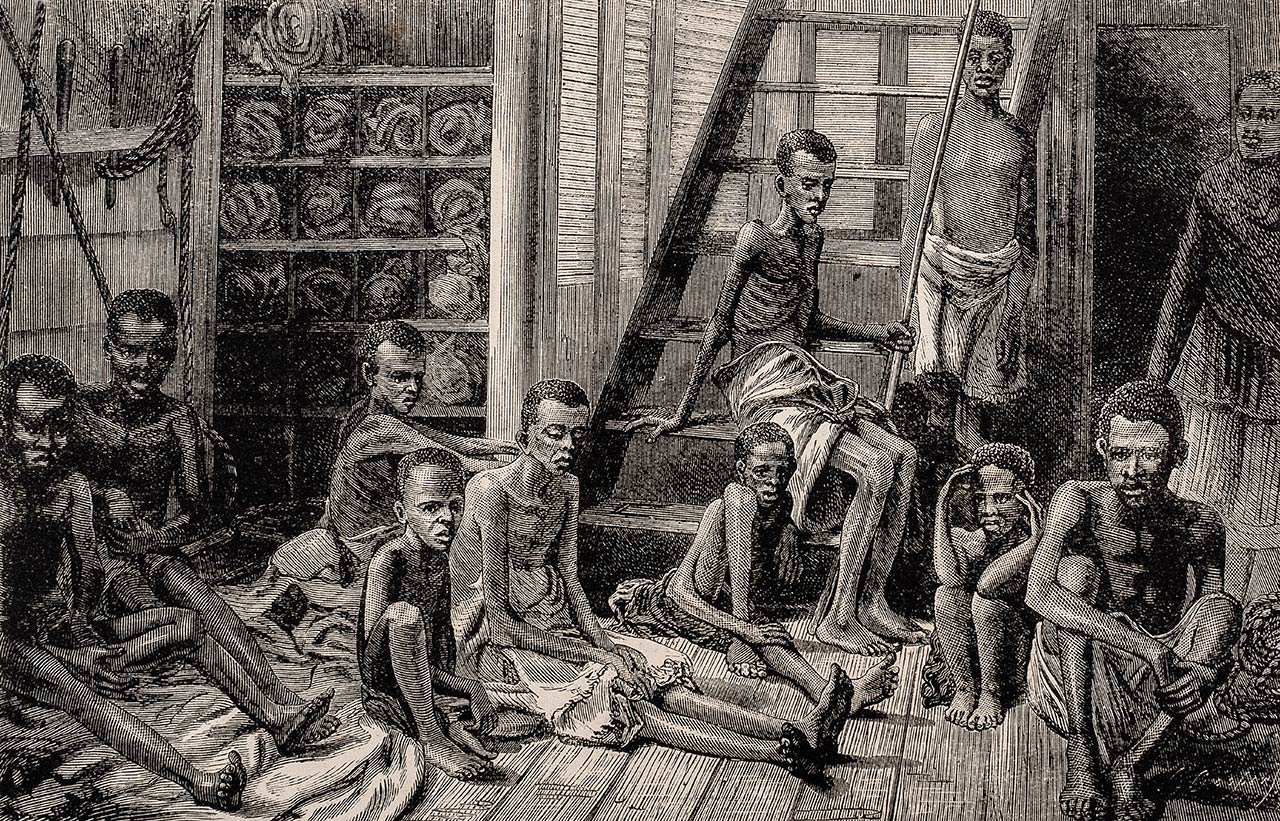

Khamis conta como foi capturado com a família na região africana dos Grandes Lagos, quando ainda era menino, para depois ser levado à força para as costas da África oriental e, por fim, vendido ao proprietário de uma plantação de Zanzibar onde foi escravizado. Aquando da morte do seu «amo» foi alforriado, tornando-se um «homem livre» até ao dia em que foi de novo capturado por traficantes do Golfo Pérsico que o levaram a bordo de um navio para Bagamoyo, um porto importante na costa que se encontra separada por um pequeno canal de mar de Unguja, a ilha principal do Sultanato de Zanzibar. De seguida, Khamis, juntamente com mais 29 outros escravos, teve que suportar, em condições terríveis, a travessia do oceano Índico a bordo de outro navio, um «Bugala», um veleiro árabe com velas triangulares e cascos afiados, que na altura eram muito usuais na África oriental ou nas Arábias. Por fim atracaram em Sour, outro porto de tráfico importante, situado na entrada do Golfo Pérsico no Sultanato de Omã. Khamis conta como conseguiu tirar partido da falta de atenção dos seus carcereiros, um dia em que se encontravam ancorados perto do porto de Mascate, atirando-se à água ao avistar um navio da Royal Navy, e até ele nadando para pedir socorro e apelar à sua liberdade.

Longe de ser um caso isolado, a história de Khamis é um exemplo emblemático dos inúmeros casos de escravos fugitivos recolhidos pela Royal Navy na segunda metade do século XIX, mostrando-nos um jovem adolescente que estava surpreendentemente ciente do papel desempenhado pela marinha britânica no combate ao tráfico de escravos. Ele sabia que ao abordar um navio de Sua Majestade podia escapar à sua condição de escravo. Aliás, os fugitivos como Khamis foram tão numerosos, que em 1875 o Almirantado britânico proibiu aos marinheiros de Sua Majestade de os socorrer devido às tensões que tal suscitava junto aos Estados aliados de Londres no oceano Índico, cuja prosperidade (tâmaras, pérolas, marfim e cravinho) dependiam em grande parte da mão de obra servil. Além disso, esta atitude permitia aos britânicos limitar o seu envolvimento a operações marítimas contra o tráfico internacional, sem no entanto colocar em causa a legalidade da escravatura no seio de Estados soberanos. Contudo, esta circular do Almirantado foi rapidamente abandonada sob a pressão de uma violenta mobilização da opinião pública e dos deputados de Westminster, que espelhava a força inigualável da corrente abolicionista na política Inglesa desde o início do século XIX .

Embora os navios da Royal Navy tenham ficado famosos pelo seu envolvimento no combate ao tráfico de escravos nos anos 1880, isso nem sempre foi assim. Até à abolição da escravatura na Grã-Bretanha (1807), e mais tarde em França (1817-1831), os Europeus dominavam o tráfico no oceano Índico . Todavia, após a abolição nas colónias britânicas (1833) e francesas (1848), e no momento em que o tráfico decaía no Atlântico durante a Guerra Civil americana (1861-1865) e a abolição da escravatura no Brasil (1888), as operações navais das potências europeias contra o tráfico de escravos foram reforçadas.

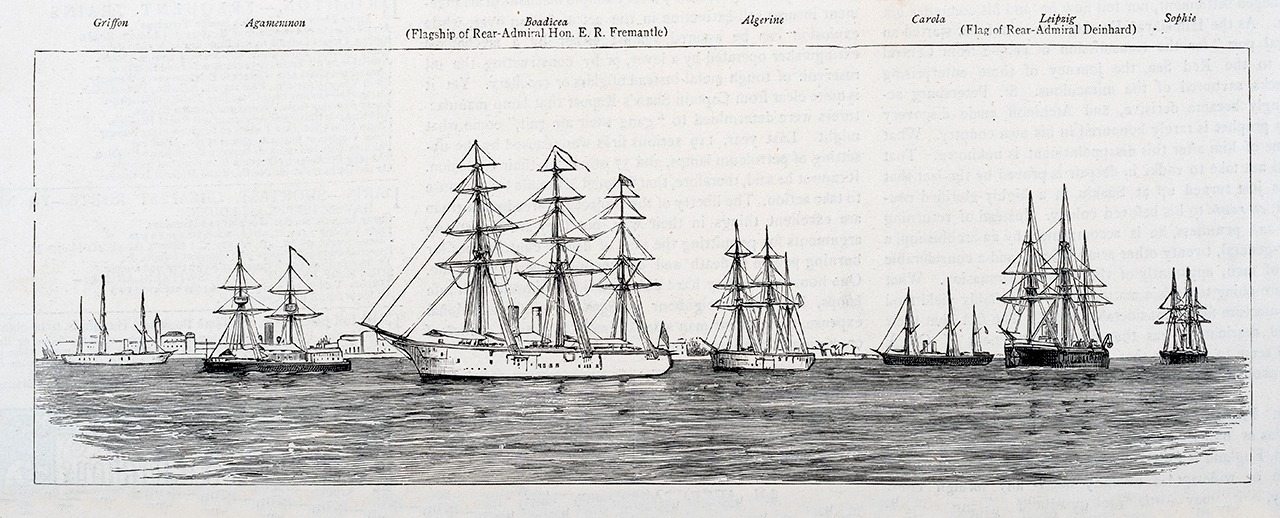

Por volta de 1860, a estação naval britânica da África oriental era constituída por «sete a doze navios» que patrulhavam «desde a orla oriental do oceano Índico até ao cabo da Boa Esperança» . A sua principal missão era garantir a segurança das rotas marítimas rumo à Índia, a joia do Império britânico, sendo a sua missão secundária lutar contra o tráfico no oceano Índico com vista a finalizar a «missão» da Grã-Bretanha em todos os mares do mundo desde 1807.

Porém, em 1873, o capitão G. L. Sulivan sublinhava, numa narrativa popular da sua campanha no oceano Índico durante os anos 1860, «o quão os meios para erradicar o tráfico eram insuficientes» . No entanto, graças aos relatórios publicados pelo Parlamento e às obras que divulgavam junto ao público, sabe-se que os oficiais da Marinha como Sulivan conseguiam contribuir para melhorar um pouco a situação. Esta estratégia deu especialmente frutos em 1873, após a passagem da missão diplomática de Sir Bartle Frere a Zanzibar que culminou na assinatura de um tratado de abolição do tráfico de escravos nas costas do Sultanato. De seguida, os meios foram reforçados durante o bloqueio naval de Zanzibar (1888-1889), cujo objetivo foi, mais de reprimir uma revolta anticolonial, acabar efetivamente com o tráfico, num momento em que o interesse por África estava no seu apogeu. Em todo o caso, como mais tarde veio a ser destacado por vários historiadores, os cruzadores britânicos comprometidos com o combate ao tráfico humano não lograram erradicá-lo definitivamente, embora tenham contribuído para o reduzir consideravelmente. Assim, de 1860 à 1890, os cruzadores capturaram 1 000 embarcações, libertando cerca de 12 000 escravos (perfazendo um total de 22 000 entre 1807 e 1888), enquanto, segundo as estimativas, entre 800 000 e mais de dois milhões de pessoas foram vítimas do tráfico humano durante esse período .

Ademais, importa também considerar que todas as pessoas que, tal como Khamis, foram «libertadas» pela Royal Navy passaram por novas formas de servidão colonial, quer no âmbito da «aprendizagem» (colocação sob tutela e à disposição do Estado ou de um particular), quer no âmbito do «trabalho sob contrato», com más condições semelhantes às dos «coolies» indianos ou chineses. Os «Africanos alforriados» do oceano Índico passaram quase todos pela experiência do «trabalho contratado» no exército, nas missões religiosas, nas obras públicas, nas plantações coloniais ou nos trabalhos domésticos, alguns tornando-se até interpretes ou marinheiros da Royal Navy, participando ativamente nas operações de luta contra o tráfico de escravos.

No oceano Índico, tal como no Atlântico, a repressão do tráfico de escravos levada a cabo pela Royal Navy foi, todavia, uma revolução jurídica e política. Aliás, a luta foi estritamente enquadrada pelo Parlamento, o Almirantado, o Foreign Office e as autoridades consulares no terreno, com o intuito de evitar que qualquer captura de navios «negreiros» fosse interpretada como um atentado à liberdade de navegação (garantia do comércio mundial) ou à soberania dos Estados (qualquer navio que arvorasse bandeira era considerado como sendo a representação de um Estado soberano).

Portanto, a fim de lutar contra o tráfico de seres humanos, em tempos de paz, a Grã-Bretanha tinha criado o direito de visita (inspeção) dos navios suspeitos de traficarem escravos, por meio da celebração de inúmeros tratados bilaterais que autorizavam a abordagem, a captura e a destruição dos ditos navios. Inicialmente, à luz do direito internacional, o direito de visita e de captura de um navio mercante apenas era autorizado em tempos de guerra, para evitar qualquer ingerência nos conflitos e proteger a soberania dos Estados. A inspeção e a confiscação dos navios traficantes abria assim a via a uma nova forma de ingerência em nome dos princípios humanitários plasmados no direito internacional.

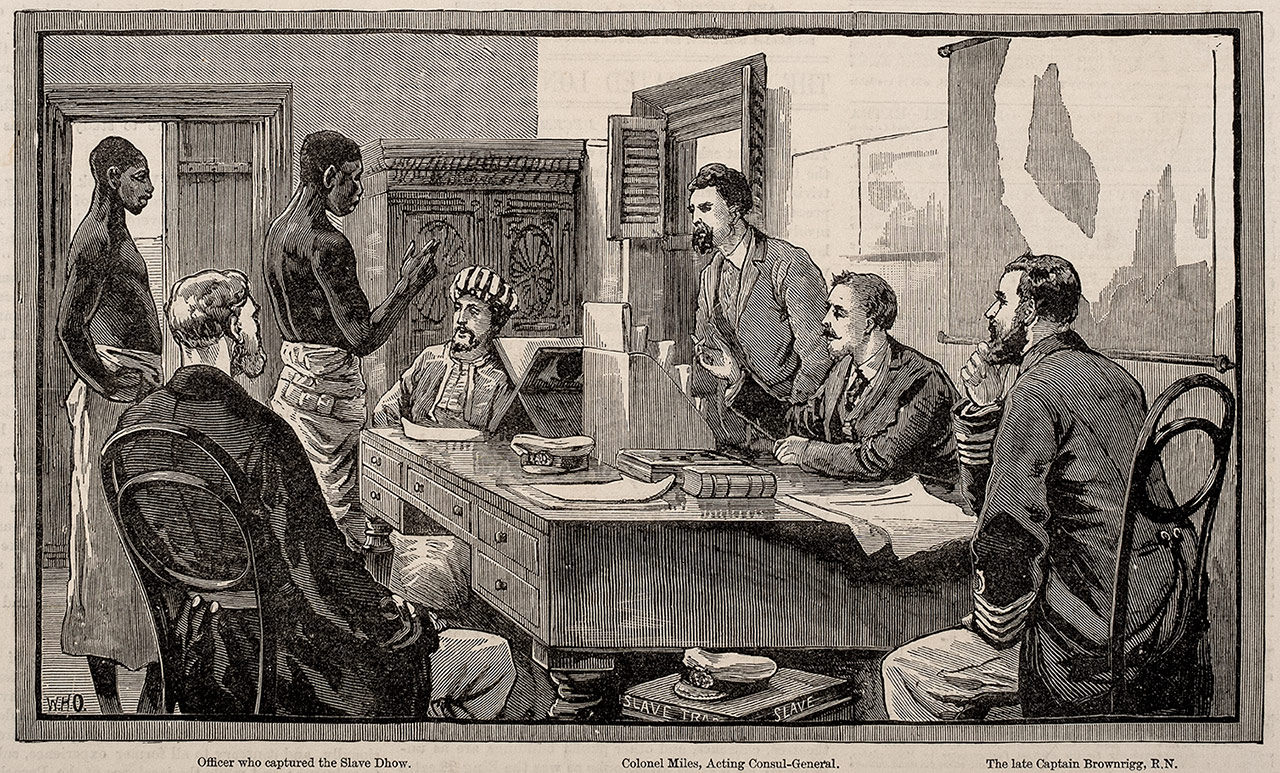

Por conseguinte, qualquer captura de navios efetuada no âmbito da repressão do tráfico de escravos devia obedecer a um quadro jurídico e político rígido. As capturas tinham que ser validadas por um tribunal do vice-almirantado (tribunal dos litígios marítimos) ou por uma comissão mista (criação de um tribunal no âmbito de um acordo bilateral entre dois países). A partir de 1869 no oceano Índico, qualquer oficial que efetuasse uma captura tinha que se dirigir imediatamente a um dos portos onde houvesse um desses tribunais do vice-almirantado (Cidade do Cabo, Maurícias, Adém, Bombaim ou Zanzibar). Tal como o quadro indica, o tribunal do Sultanato foi especialmente ativo na segunda metade do século XIX, libertando 7819 escravos num total de 12000 «libertações» realizadas entre 1860 e 1890 no oceano Índico.

| Ano | Número de dhows capturados e casos julgados pelo tribunal da Vice-Almirantado de Zanzibar | Escravos “capturados” e depois “libertados” |

| 1867-1874 | 214 | 4 698 |

| 1870-1875 | 89 | 2 118 |

| 1880-1884 | 117 | 1 003 |

Todavia, o recurso ao direito de visita podia dar azo a abusos, que não só desacreditavam o caráter da «missão» levada a cabo pela Royal Navy, como também podiam resultar em crises diplomáticas com os países cujos navios haviam sido abusivamente inspecionados ou destruídos. Por exemplo, em 1868, o Sultão de Zanzibar Seyyid Majid, escreveu ao cônsul britânico Henry Adrian Churchill, queixando-se da captura e destruição de navios, ato que ele qualificava de atentado à sua soberania e ao direito internacional . Entre a França e a Grã-Bretanha, o exercício do direito de visita causou várias crises. Estes incidentes reiterados azedaram como nunca antes as relações entre os dois países ao longo dos anos 1840 no Atlântico e, mais tarde, durante a segunda metade do século, no Índico. Aliás, a França sempre recusou acordar à marinha britânica o direito de visita de navios mercantes que arvoravam a sua bandeira, com exceção do período de 1831 a 1833 no Atlântico e num quadro muito restrito. Paris considerava que a inspeção pela Royal Navy de um navio com a sua bandeira era uma humilhação intolerável à sua soberania. Por sua vez, Londres acusava a França de deixar proliferar o tráfico de escravos ao abrigo da sua bandeira e de impedir o êxito da sua «nobre missão humanitária», ao que França respondia que a utilização do direito de visita pela Royal Navy era um mero meio disfarçado no sentido de afirmar a sua supremacia naval e colonial. Os diferendos entre as duas potências aumentaram em finais do século.

Alguns exemplos são o caso do navio Fath el Kheir, detido no porto de Zanzibar em 1893 por H.M.S. Philomel com 77 escravos a bordo ou os casos do Diriki e do Fath el Kheir, em 1900, ambos apreendidos com muitos escravos. Paralelamente, deram-se muitas visitas arbitrárias. Em setembro de 1897, o Fath el Kheir em Mombasa e o Majunga, foram detidos e inspecionados pela Royal Navy embora não estivessem de todo envolvidos no tráfico de seres humanos. Estes incidentes continuaram a perpetuar o círculo vicioso de tensões entre as duas potências coloniais rivais, alcançando o paroxismo no limiar do do século XX.

Em 1903, cinco proprietários de «navios franceses» originários de Sour foram detidos pela marinha britânica e depois julgados e presos pelo Sultão de Omã. Para evitar um conflito aberto entre Paris e Londres, foi necessário apresentar a questão ao recém-criado tribunal permanente de arbitragem de Haia, porque esse homens, tanto quanto os respetivos navios, eram considerados «súbditos franceses», dependendo unicamente da justiça francesa. Para Paris era uma questão de soberania, ao passo que para Londres se tratava da soberania de Omã e, por conseguinte, do direito de visita concedido à Royal Navy. O Tribunal proferiu a sentença do «caso dos navios de Mascate» no dia 8 de agosto de 1905. No novíssimo contexto político de Entente Cordiale (1904), este julgamento permitiu pôr termo às crises violentas que haviam polarizado os dois países no oceano Índico, consagrando o direito de uma nação a atribuir a sua bandeira aos navios que elege, e portanto, a soberania dos Estados, sendo que o acórdão do tribunal limitava, porém, a possibilidade de os navios traficarem, em virtude da ratificação pela França (1892) do Ato da Convenção de Bruxelles (1890), um tratado internacional que visava lutar contra o tráfico no oceano Índico, concedendo aos signatários um direito de visita universal dos navios «negreiros». No contexto do novo ímpeto colonial europeu em África, tratava-se igualmente de colocar o imperialismo ocidental sob os auspícios do humanitarismo e do direito internacional a fim de o legitimar.

Embora os historiadores continuem a debater o sentido histórico a dar à repressão do tráfico de escravos levada a cabo pela Grã-Bretanha no oceano Índico, ficou estabelecido que a ação dos cruzadores britânicos contribuiu para a redução significativa desse tráfico, sem no entanto lhe dar o golpe fatal. O historiador Matthew S. Hopper, mostrou que o tráfico no oceano Índico só diminuiu nos anos 1920, quando «o comércio de tâmaras e de pérolas da Arábia colapsou devido à mundialização» .

No entanto, o contributo britânico foi determinante para estatuto do tráfico e da escravatura no direito internacional. Com efeito, a experiência histórica da Royal Navy inspirou os artigos 99.° e 110.° da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982), proibindo o transporte de escravos e criando um direito de visita universal dos navios suspeitos de tráfico de escravos.